ハイエースは、日本の道路を長きにわたり支えてきた、まさに「はたらくクルマ」の象徴です。1967年の誕生以来、その確かな信頼性と驚くほどの多用途性で、多くの人々の仕事や趣味、そして日常生活に深く寄り添ってきました。

この一台のバンが積み上げてきた歴史は、単なる車種の変遷を超え、日本の産業や文化の移り変わりを映し出す鏡とも言えるでしょう。

この記事では、そんなハイエースがどのようにして現在の地位を築き上げてきたのか、その歴史を深掘りしていきます。初代から最新の200系に至る歴代モデルの進化を追いながら、それぞれの時代で果たしてきた役割や、技術的な進歩を詳しくご紹介いたします。

特にロングセラーとなっている200系については、型式一覧を通して、各世代の何型がどのように進化してきたのか、見分け方のポイントも解説します。

また、知られざる初期の50系や、今もなお中古市場で根強い人気を誇る10系といった、過去のモデルが持つ独特の魅力にも光を当てます。歴代カタログから読み解くハイエースの姿は、きっとクルマ好きの皆様にとっても興味深いものとなるでしょう。

そして、現在展開されている新型モデルが示す未来の展望まで、この一台のバンが持つ奥深さをお伝えします。なぜハイエースがこれほどまでに愛され、必要とされ続けるのか、その理由をぜひ最後までご覧ください。

- 各世代のハイエースの主な特徴

- モデルチェンジごとの技術的な進化

- 用途拡大と社会における役割

- 中古車市場で人気を集める理由

ハイエースの歴史を紐解く、進化の軌跡

- ハイエース誕生、その始まりの物語

- 各世代が築き上げたハイエースの基盤

- 3代目H50系が追求した多用途性

- 4代目100系が確立した高級ワンボックスの地位

- 歴代カタログから読み解くハイエースの魅力

ハイエース誕生、その始まりの物語

ハイエースという名前が初めて世に出たのは、1967年2月のことでした。この車両は、元々トヨタの商用車である「トヨエース」の小型版として、トラックの形で登場しています。当時の自動車市場では、荷物を運ぶ小型商用車のニーズが非常に高く、その需要に応えるべく開発されました。

初期のハイエースは、エンジンのほとんどが運転席の真下に位置するキャブオーバー方式を採用しており、これにより限られたボディサイズの中で最大限の荷室スペースを確保することが可能でした。現在の車両では当たり前になっているこのレイアウトも、当時は革新的な設計の一つでした。

発売当初のエンジンは、トヨタの乗用車であるコロナと同じ1.3Lの3P型を搭載していました。しかし、乗用車とは異なり、ハイエースでは低回転域でのトルクを重視した56psという仕様に調整されています。これは、重い荷物を積んで坂道を上る際や、低速での走行が多い商用利用を強く意識したチューニングと言えます。

同年10月には、ワンボックスタイプのワゴンが追加ラインナップに加わりました。このワゴンは9人乗りで、エンジンはコロナと同じ1.5Lの2R型(77ps)が採用されています。当時のワゴンは、今のハイエースのイメージとは異なり、リアドアがスライド式ではなく、一般的なヒンジ式でした。それでも、多人数を快適に輸送できる車両として、新しい市場を開拓する存在となりました。

翌年の1968年4月には、画期的なスライドドアを備えた6人乗りデリバリーバンが登場します。狭い場所での荷物の積み下ろしを劇的に効率化し、その後の商用バンの標準的なスタイルを確立しました。

このスライドドアの採用は、日本の都市部における道路事情や駐車環境に最適化された、まさに画期的な発明でした。バックドアは跳ね上げ式とドロップゲート(あおり)を組み合わせた上下2分割式であり、これにより多様な形状の荷物の積み下ろしに対応できるよう工夫されていました。

さらに、1969年2月には、ホイールベースとリアオーバーハングを延長した15人乗りや、ワゴンをベースにした4列シートの12人乗りコミューターシリーズが追加されます。これらは2ナンバー登録のマイクロバスとして、送迎や団体輸送の需要に応え、ハイエースの多人数輸送能力の基盤を築きました。

初期のハイエースは、このようにして多様なボディタイプと用途を展開し、日本の経済成長を支える「はたらくクルマ」としての地位を確立していったのです。

各世代が築き上げたハイエースの基盤

ハイエースは、その歴史の中で幾度ものモデルチェンジや改良を重ね、常に時代のニーズに応じた進化を遂げてきました。各世代がそれぞれの役割を担い、今日のハイエースが持つ信頼性と多用途性の基盤を築き上げてきたと言えるでしょう。

初代のH10系が市場に投入された後、ハイエースの進化は止まりませんでした。1970年には、車両全体の安全性向上を目的としたマイナーチェンジが実施されています。これにより、乗員保護の意識が高まりました。そして、1971年2月にはフロントグリルのデザインが3分割から一体型に変更され、よりモダンな外観へと刷新されました。

同時に、屋根にはプレスによるリブが追加され、ボディ剛性の向上にも寄与しています。このマイナーチェンジに伴い、テールランプのデザインも変更され、特にワンボックスタイプでは前期型で独立していた後退灯がコンビネーションランプと一体化されるなど、細部までデザインの統一が図られました。

ワゴンとコミューターの1.5Lエンジンは、コロナと同様の1.6Lの12R型エンジンに変更され、これにより出力と走行性能が向上しました。さらに、ワゴンにはより手軽な1.3L搭載車も追加され、バリエーションが豊かになりました。

1971年4月には、コミューターのロングボディをベースにした救急車が「トヨタ・救急車(RH18V)」として発売されました。この救急車には2.0Lの5R型エンジンが搭載され、98psの出力を持っていました。

スペースユーティリティに優れるハイエースのボディは、それまでクラウンベースだったトヨタ・救急車の代替として採用され、医療現場における車両のあり方にも大きな影響を与えました。その広大な室内空間は、医療機器の搭載や救急活動スペースの確保に非常に適していたのです。

1971年11月には、シリーズ初の1ナンバー登録車であるロングバンが追加され、荷物輸送の専門性も高まりました。そして、1972年10月のマイナーチェンジでは、フロントグリルのトヨタエンブレムが右側のヘッドライト上に移動し、グリルのデザイン自体も再び変更されました。バンには右側スライドドア装備の5ドア仕様が設定され、乗員の乗降性や荷物の積み下ろしの利便性がさらに向上しました。

最後に、1975年10月には、初代モデルにとって最後の小変更が行われました。この改良では、昭和50年排出ガス規制への適合が主な目的でした。環境性能への意識が高まる中で、古いエンジンから新しい基準に適合するエンジンへの変更は不可欠でした。この変更に伴い、ワゴンのラインナップは廃止され、1.3Lエンジン搭載車も姿を消しました。

代わりに、1.8Lの16Rエンジン(95ps)搭載車が追加され、走行性能が維持されました。また、バンのフロントドア以降を380mm延長したロングバンが追加されたり、タイヤとホイールが全車13インチから14インチにサイズアップされたりするなど、積載能力と安定性の向上が図られています。

これらの改良は、ハイエースが単なる移動手段ではなく、社会の様々なニーズに応える多機能な車両として成長していく上で、非常に重要な基盤を築いたと言えます。

3代目H50系が追求した多用途性

3代目ハイエースは1982年12月に発表され、翌1983年1月から本格的に販売が開始されました。このモデルチェンジは、ハイエースが持つ多用途性をさらに深く追求するものでした。先代のトラックは引き続き生産されていましたが、新しい3代目ではバンとワゴンを中心に、より乗用車的な快適性と積載効率の両立が図られています。

主要なパワートレインとして、「LASRE」と名付けられた新開発の3Y型ガソリンエンジンが採用されました。これに加え、従来型から引き継がれた実績のあるL型ディーゼルエンジンもラインナップされ、ユーザーはそれぞれの用途や燃費性能のニーズに合わせて選択できるようになりました。

特にワゴンの最上級グレードは「スーパーカスタム・サン&ムーンルーフ」と名付けられ、その名の通りサンルーフを装備し、当時の高級ワンボックスカーとしての地位を確立しました。ガソリンエンジン車にも4速AT(オートマチックトランスミッション)が設定され、スーパーカスタム以上のグレードではシフトレバーがフロアに配置されるフロアシフトが採用されるなど、乗用車としての操作性と快適性が高められました。

バンにおいては、特筆すべき改良点として「ジャストロー」の進化が挙げられます。この3代目ジャストローは、後輪に小径のダブルタイヤを装着するというユニークな仕様でした(前輪は14インチシングル、後輪は12インチダブル)。これにより荷台のフロア高を極限まで低くすることが可能となり、重い荷物の積み下ろし作業が大幅に軽減されました。

このような細かな配慮は、商用車としての実用性を追求するハイエースの哲学を象徴しています。車両の型式も、標準ボディがH5#系、ロングがH6#系、スーパーロングがH7#系と細分化され、それぞれのボディサイズに応じた適切な管理がなされました。

その後、1984年1月にはワゴンのディーゼルエンジンが「レーザー2L型」へと変更され、より高性能化されました。このレーザー2L型ディーゼルエンジンは、のちにバンにも搭載され、ディーゼル車の走行性能を底上げしました。

そして1985年8月には、この3代目にとって重要なマイナーチェンジが実施されました。外観はフェイスリフトによりモダンな印象に刷新され、ワゴンの最上級グレードには「スーパーカスタムリミテッド」が追加されました。

このスーパーカスタムリミテッドは、サードシートにパワーリクライニング機能が備わり、セカンドシートには独立したキャプテンシートが採用されるなど、当時の7人乗りワゴンの快適性を極限まで高めた豪華な仕様でした。

スーパーカスタム・サン&ムーンルーフ以上のグレードには、レーザー2L-T型ターボディーゼル車が設定され、これにより、よりパワフルで余裕のある走行性能が実現しました。バン、コミューター、そして救急車のヘッドランプも、丸型から規格型の角形へと変更され、視認性とデザインの一貫性が向上しました。

この時期、トラックラインナップにも大きな動きがありました。同年5月に先行して発表されたトヨエースG15とダイナ100(Y50/60系)の姉妹車として、ハイエーストラックもH80/90系へとフルモデルチェンジしました。このH80/90系は、H50系バン/コミューター/ワゴンとは完全に別の車種となり、キャブこそ他の2車と共通でしたが、フレームやサスペンション、ホーシング、デフなどは全て一回り小ぶりな専用設計となっていました。

高床モデルは廃止され、平床デッキ車はすべて低床タイプとなり、従来のシングルジャストローやジャストローに加え、リアタイヤに扁平シングルタイヤを装着した「スーパーシングルジャストロー」が追加されるなど、積載効率と利便性を追求したバリエーションが展開されました。

このように、3代目ハイエースは、乗用・商用両面での多用途性を深化させるとともに、快適性や走行性能の向上にも積極的に取り組んだモデルとして、ハイエースの歴史において重要な役割を果たしました。

4代目100系が確立した高級ワンボックスの地位

1989年8月14日、ハイエースは4代目へとフルモデルチェンジを果たしました。このH100系は、日本のバブル経済期からその後の成熟期にかけて市場を席巻し、「日本のハイエース」のイメージを決定づけたモデルとして、多くのクルマ好きの記憶に深く刻まれています。その洗練されたデザインと高い機能性は、まさに時代のニーズを的確に捉えたものでした。

操作性に関して言えば、燃料給油口が初代と同様に左側に変更され、全車がフロアシフトを採用しました。パーキングブレーキも従来のステッキ型から、前席間のフロアに設置されたレバー型へと変更され、操作性と乗降性が向上しています。これらの変更により、運転席周りの使い勝手が格段に向上し、ドライバーにとってより快適な空間が実現しました。

パワートレインの面では、2.0Lガソリンエンジンは新開発の1RZ-E型(バンとコミューターは1RZ)に、そして新たに2.4Lガソリンエンジンの2RZ-E型が追加されました。一方で、4WD車ではガソリンエンジンが廃止され、2.8Lの3L型ディーゼルエンジンに統一されています。このエンジンラインナップの再編は、より効率的でパワフルな走行性能を追求した結果であり、多様な用途に対応できる体制を整えました。

この4代目で特筆すべきは、ワゴンの「高級ワンボックス」としての地位が揺るぎないものになったことです。最上級グレードのスーパーカスタムリミテッドの内装は、当時のトヨタのフラッグシップセダンであるマークIIやクラウンをも思わせるほど豪華絢爛でした。

シート素材やウッドパネルの採用など、細部にわたるこだわりが見られ、この車両が単なる移動手段ではないことを示していました。この世代から、一部のグレードでパワースライドドアが設定され、利便性が飛躍的に向上したことは、多人数乗車における乗降性を劇的に改善し、ワゴンとしての魅力を一層高めました。

1992年5月には、ハイエースをベースとした高規格救急車「トヨタ・ハイメディック」が発売されました。初代セルシオ用のV型8気筒エンジン(1UZ-FE)が搭載され、その高性能と広大な室内空間が医療現場で絶賛されました。これは、ハイエースの基本設計が持つポテンシャルの高さを証明するものでした。同時に、ワゴンの後部座席シートベルトの3点式化や、ハイマウントストップランプの採用など、安全面も着実に強化されていきました。

1993年8月のマイナーチェンジでは、4WDシステムが従来のパートタイム式から、センターデフロックを持たないフルタイム式へと変更されました。これにより、ドライ路面での切り替え操作が不要となり、日常使いでの利便性が向上しました(ただし、悪路走破性は一部低下しました)。

さらに、トルク不足やトラブルが指摘されていた2L-TE型2.4Lディーゼルエンジンに代わり、アルミ製シリンダーヘッドを持つ3.0Lディーゼルターボの1KZ-TE型が新設されました。2WDも4WDもこのエンジンが搭載され、力強く余裕のある走行性能を実現し、その後のハイエースの評価を決定づけることになります。エアコンの冷媒も代替フロンに変更されるなど、環境性能にも配慮がなされました。

1995年5月には、トラックがダイナ・トヨエースの1t積と共通のY100系へとフルモデルチェンジし、ハイエースの系譜からは完全に独立した車種となりました。これは、それぞれの用途に特化した開発を進めるという、トヨタの合理的な判断を反映しています。

1996年8月6日のワゴンマイナーチェンジでは、運転席と助手席にエアバッグ、そしてABSが標準装備となり、安全性が大幅に向上しました。これにより、ハイエースは商用車としての堅牢性だけでなく、乗用車としての安全性も兼ね備えるようになりました。バンとコミューターの最大積載量も1250kgに増量され、商業車としての基本性能がさらに引き上げられました。

1999年7月5日には、ワゴンのマイナーチェンジと同時に、バンはビスタ店系列での名称が「レジアスエース」に変更され、ハイエースはトヨペット店専売となりました。これにより、販売チャネルごとのブランド戦略が明確化されました。この時期、マニュアルトランスミッション車は国内ラインナップから姿を消し、オートマチックトランスミッションが主流となりました。

2000年12月1日には、福祉車両が改良され、バックドアのイージークローザーが標準装備されるなど、使い勝手が向上しました。2001年8月3日にはトラックのAT車が生産終了となり、ハイエースのラインナップからトラックが完全に消滅しています。2002年8月には、高級ミニバン「アルファード」の登場に伴い、ワゴンのガソリン車が廃止されました。これは、トヨタのミニバンラインナップの再編の一環として行われました。

そして2003年7月22日、バンとコミューターのガソリンエンジンが新開発の1TR-FE型に変更され、平成13年排出ガス規制に適合し、良-低排出ガス認定(☆)を受けました。これにより、一時販売を停止していた車種の販売が再開されています。

このエンジンは、その後の5代目200系にも引き継がれる重要なユニットとなり、次世代への橋渡しを果たしました。この4代目100系は、ハイエースが多角的なニーズに応え、その地位を不動のものとした時代を象徴するモデルと言えるでしょう。

歴代カタログから読み解くハイエースの魅力

ハイエースの魅力は、車両そのものの性能や機能にとどまりません。各時代のカタログを紐解くと、その時々のデザインの流行、技術の進化、そして何よりもハイエースが社会の中でどのような役割を担い、人々にどう受け止められてきたかという歴史が鮮やかに浮かび上がってきます。歴代カタログは、単なる製品情報以上の、その時代の文化や価値観を映し出す貴重な資料と言えるでしょう。

初代H10系のカタログを見ると、まだ商用車としての素朴なイメージが強く、いかに荷物を効率的に運ぶか、いかに多くの人を乗せるかといった実用性が前面に出ています。しかし、その中にも、ワゴンやコミューターの登場により、レジャーや送迎といった多目的用途への広がりを見せる予兆が感じ取れます。デザインはシンプルながらも、その堅牢な作りが写真からも伝わってきます。

2代目H20-40系のカタログでは、丸目2灯のヘッドライトなど、より乗用車的なスタイリングを取り入れ始めたことが見て取れます。特にワゴンの「スーパーカスタム」といったグレードの登場は、快適性への配慮が始まったことを示しています。ディーゼルエンジンの追加など、ランニングコストを意識した経済性が強調されるページも増え、オイルショック後の時代背景を反映していることが分かります。

そして、3代目H50系のカタログでは、さらにその傾向が強まります。ワゴンの「スーパーカスタム・サン&ムーンルーフ」や「スーパーカスタムリミテッド」といった豪華なグレードが紙面を飾り、内装の質感やシートアレンジの多様性がアピールされています。

パワフルなターボディーゼルエンジンの搭載も強調され、走行性能と快適性の両立が図られていることがうかがえます。商用車としてのバンも、ジャストローなど積載性に特化した仕様が詳しく紹介されており、多角的なニーズに応える姿勢が明確に示されています。

4代目100系のカタログは、まさに「高級ワンボックス」としてのハイエースの黄金期を象徴しています。スーパーカスタムリミテッドの豪華な内装や、パワースライドドアといった当時最先端の装備が惜しみなく紹介されています。写真の構図も、単なる商用シーンだけでなく、家族でのレジャーやプライベートな時間を楽しむ場面が多くなり、乗用車としての魅力を強く打ち出しています。フルタイム4WDや1KZ-TE型ディーゼルターボエンジンの解説ページも充実し、技術的な進化も大きなアピールポイントでした。この時代のカタログは、ハイエースが多目的車両としての地位を確立し、幅広いユーザー層に受け入れられたことを物語っています。

| 世代 | 主な特徴(カタログからの印象) | アピールポイント |

|---|---|---|

| 初代 (H10系) | シンプルな商用バン/ワゴン、実用性重視のデザイン | 荷室の広さ、耐久性、救急車ベースとしての信頼性 |

| 2代目 (H20-40系) | 丸目から角目へのデザイン変更、ディーゼルエンジン追加 | 経済性、乗用向けグレード(スーパーカスタム)登場 |

| 3代目 (H50系) | 豪華な内装、ターボディーゼル、多彩なボディバリエーション | 快適性、パワフルな走行、ジャストローの積載性 |

| 4代目 (H100系) | 高級ワンボックスの確立、パワースライドドア、安全装備の充実 | 豪華な内装、先進装備、1KZ-TE型エンジンの信頼性 |

このように、歴代のカタログを比較検討することは、ハイエースが時代と共にどのように進化し、その用途を拡大してきたかを理解する上で非常に有効な手段です。それぞれのカタログからは、当時のトヨタがハイエースにどのような役割を期待し、どのような価値をユーザーに提供しようとしていたのかが読み取れます。

カタログは単なる販売促進ツールではなく、その車両が辿った歴史と、時代ごとの社会背景、そしてユーザーニーズとの対話の記録でもあるのです。これが、多くのクルマ好きが歴代カタログに特別な魅力を感じる理由の一つでしょう。

ハイエースの歴史:現行モデルと未来への展望

- 5代目200系歴代モデルの進化

- 型式一覧からわかる200系の見分け方

- 中古市場で今も人気の10系

- 新しい時代のハイエース新型と未来

- ハイエースが長く選ばれ続ける理由

5代目200系歴代モデルの進化

2004年8月23日、ハイエースは15年ぶりにフルモデルチェンジを行い、現在の5代目200系モデルが誕生しました。このモデルは、これまでのハイエースの歴史の中で最も長く販売されているロングセラーとなっています。その機能美と圧倒的な使い勝手から、日本の商用車市場、そして趣味のクルマ市場を牽引し続けています。普遍的なデザインと高い信頼性は、多くのユーザーから絶大な支持を得ている理由の一つです。

この200系では、ボディサイズに大きな変更がありました。以前の100系が全幅1.7m未満の5ナンバー枠に収まっていたのに対し、200系では全長4.7m以上のモデルに全幅1,880mmのワイドボディ車が設定されました。これにより、室内空間、特に荷室幅が大幅に拡大され、居住性と積載性が飛躍的に向上しています。トレッドの拡大はロール剛性や走行安定性にも貢献していますが、大幅な拡幅は一部のユーザーにとって、取り回しや駐車スペースの確保という課題も生じさせました。

運転席周りの機能性も大きく向上しています。シフトレバーは全車インパネシフトとなり、運転席と助手席間のウォークスルー性が高まりました。これにより、車内での移動がスムーズになり、利便性が向上しています。また、4代目で一時的に廃止されていたステッキ式パーキングブレーキレバーが復活し、乗降性やウォークスルー性とのバランスが図られました。日本国内向けの基本は4速ATですが、2021年6月まではバンロングDXに限り5速MTも設定されていました。しかし、2021年8月以降は全車6速ATに統一されています。

ディーゼルエンジン車(バンとコミューターのみ)も、大きく進化しました。従来の3.0L自然吸気エンジンから、2.5Lコモンレール式ディーゼルターボエンジンの2KD-FTV型に変更され、平成15年新短期規制や東京都ディーゼル車規制、自動車NOx・PM法に適合し、環境性能が大幅に向上しています。これにより、都市部での運行も可能となり、より多くのユーザーに選ばれるようになりました。

車両全体の質感も高められました。商用車でありながら、全車にホイールキャップ付きスチールホイールが標準装備されるなど、乗用車に近い外観を実現し、見た目の魅力が増しています。

その素性の良さから、トヨタモデリスタインターナショナルによるエアロツアラー設定など、ドレスアップやカスタマイズのベース車両としても非常に高い潜在能力を秘めています。オーナーの数だけ、個性豊かなハイエースが存在すると言っても過言ではないでしょう。このモデルは、まさに現代の多用途車として、多くのニーズに応え続けている存在です。

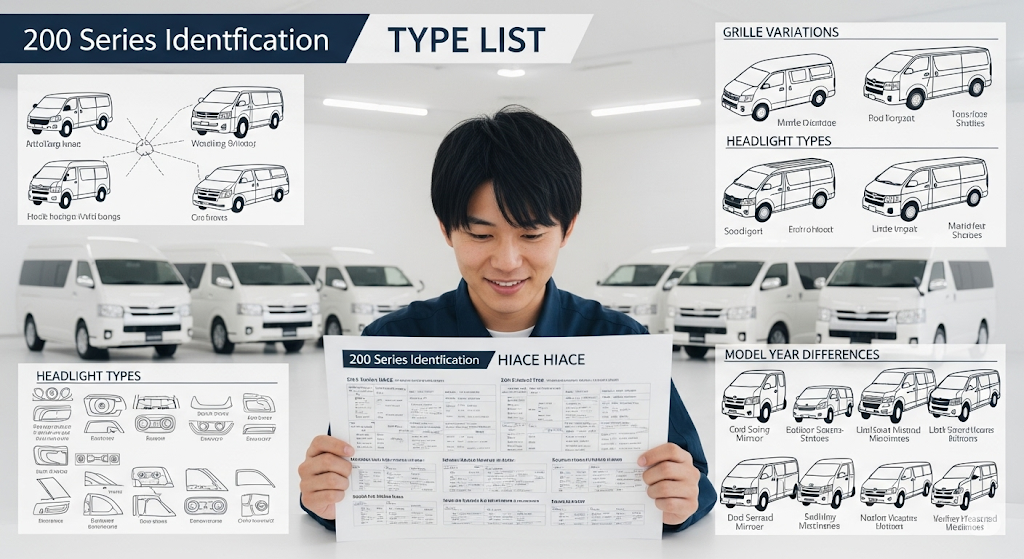

型式一覧からわかる200系の見分け方

5代目200系ハイエースは、度重なるマイナーチェンジにより、細部にわたる進化を遂げてきました。これらの変更点を知ることで、中古車市場や街中で見かけるハイエースの「型」を判別することは、クルマ好きにとってちょっとした知識となります。ここからは、それぞれの型の主な特徴とその見分け方について詳しく見ていきましょう。

初期の200系1型は、2004年8月から2007年8月まで販売されていました。このモデルはシンプルな横基調のフロントグリルと、ハロゲンが基本のヘッドランプが特徴です。シンプルさがゆえに、カスタムベースとしても人気を集めました。

次に登場した200系2型は、2007年8月から2010年7月までの期間でした。この最初のマイナーチェンジでは、フロントグリルの形状が変更され、少し大型化されています。また、ディーゼルエンジンが2.5Lの2KD-FTV型から3.0Lの1KD-FTV型に排気量拡大され、DPR触媒の採用により新長期規制に適合しました。初期の1KD-FTV型では、DPR作動に伴うエンジンオイル希釈問題が一部のユーザー間で議論されたこともありました。

2010年7月から2013年11月にかけて販売された200系3型は、2度目のマイナーチェンジを経ています。この型では、フロントグリル、ヘッドランプ、フロントバンパーを含むフロントマスク全体が大きく変更されました。初期型や2型とはグリル寸法が異なり、互換性がありません。

このデザイン変更により、より精悍な印象を与えています。ディーゼルエンジンは1KD-FTV型を維持しつつも大幅な改良が施され、「平成21年(ポスト新長期)排出ガス規制」に適合しています。DPR作動のための燃料ポスト噴射が廃止され、エンジンオイル希釈問題も解決されました。バン スーパーGLやワゴンGL、グランドキャビンにはディスチャージヘッドランプがメーカーオプションとして設定されています。

2013年11月から2017年11月までの200系4型は、3度目のマイナーチェンジモデルです。この型以降は「200系後期型」と区分されることも多く、現在の基本デザインはこの4型を踏襲しています。ヘッドランプを含むフロント周りのデザインが再度変更され、リアコンビネーションランプのデザインも新しくなりました。

リア側面のウィンドウは凹凸が少ないスライド式となり、利便性が向上しています。LEDヘッドランプ(ロービーム)や鋭角的なラインのアルミホイールがオプション設定されました。

内装ではセンタークラスターパネルのデザイン変更やマルチインフォメーションディスプレイの全車標準装備化、さらにデュアルパワースライドドア(バン スーパーGL)のオプション設定など、快適性と機能性が大幅に向上しました。カスタムパーツを選ぶ際には、「4型以降適合」といった注意書きがよく見られます。

2017年11月から2020年4月にかけて販売された200系5型は、外観デザインは4型とほぼ変わりません。しかし、フロントグリル中央部にミリ波レーダーのための切り込みが入っているのが唯一の識別点です。これにより、衝突回避支援パッケージ「Toyota Safety Sense P」(現在のToyota Safety Sense)が標準装備となり、安全性能が飛躍的に向上しました(ウェルキャブのワイドボディとTECS車を除く、メーカーオプションで非装着車も設定可能でした)。

ディーゼルエンジンは2.8Lの1GD-FTV型に置換され、車両型式もGDH200系となっています。ATはガソリン車と同じ6速に多段化され、ディーゼル車のMT設定は廃止され、4WDのMTも姿を消しました。

そして、2020年4月から現在に至る200系6型は、最新のマイナーチェンジモデルです。デジタルインナーミラー、パノラミックビューモニター、インテリジェントクリアランスソナー(パーキングサポートブレーキ〈静止物〉)といった先進装備がオプション設定されました。一部車種にあった助手席側フェンダーミラーが廃止され、全車種が運転席・助手席ともにドアミラー化されています。

スーパーGLなどの上位グレードに搭載されている電動格納ドアミラーの形状が「横長タイプ」から「縦長タイプ」に変更されました。ミリ波レーダーの位置も下へ変更され、フロントグリルのデザインは4型に近くなっています。ガソリン車はWLTCモード燃費に対応し、排出ガスは「平成30年排出ガス規制適合」となりました。

これらの変化点を把握することで、街で見かけるハイエースの年式や仕様を判別できるようになるでしょう。特にフロントグリルの形状、ヘッドランプのタイプ、ドアミラーの形状、そして安全装備の有無が重要なポイントです。

| 型式(通称) | 販売期間 | 主な外観・機能の特徴 |

|---|---|---|

| 200系1型 | 2004年8月 – 2007年8月 | シンプルな横桟グリル、ハロゲンヘッドランプが基本 |

| 200系2型 | 2007年8月 – 2010年7月 | グリル大型化、3.0Lディーゼル(1KD-FTV型)導入 |

| 200系3型 | 2010年7月 – 2013年11月 | フロントマスク大幅変更、ディーゼルエンジン改良 |

| 200系4型 | 2013年11月 – 2017年11月 | 現行基本デザイン、LEDヘッドランプOP、後部窓スライド式 |

| 200系5型 | 2017年11月 – 2020年4月 | グリルにミリ波レーダー切り込み、Toyota Safety Sense P標準 |

| 200系6型 | 2020年4月 – 現在 | 助手席フェンダーミラー廃止、縦長ドアミラー、先進装備OP充実 |

中古市場で今も人気の10系

ハイエースの歴史を語る上で、中古車市場での動向は欠かせない要素です。特に初期のモデルである初代H10系は、その希少性と独特のレトロな魅力から、現在でも一部のクルマ好きやコレクターの間で根強い人気を誇っています。これらの車両は、単なる移動手段としてではなく、ヴィンテージカーとしての価値を持ち始めています。

10系ハイエースが中古市場で人気を集める理由はいくつか考えられます。一つには、そのシンプルな構造と堅牢な作りが挙げられます。現代の車両に比べると電子制御部品が少なく、機械的な故障であれば比較的修理しやすいという特徴があります。また、当時のデザインは現在の車両には見られない独特の雰囲気を持っており、そのレトロ感がエンスージアストの心を惹きつけています。これは、現行のモデルにはない、ある種の「味」として評価されているのです。

しかしながら、10系ハイエースのような旧年式の車両を所有することには、いくつかの注意点も存在します。まず、部品の入手が困難になる可能性が高いという点が挙げられます。生産終了から長い年月が経過しているため、純正部品の供給が滞ることがあり、修理の際に苦労する場合があります。そのため、特定の部品が手に入らないために修理ができない、という事態も起こりえます。

次に、専門的な知識を持ったメカニックによるメンテナンスが必要となることが多いです。現代の車両とは異なる構造やシステムを持っているため、一般的な整備工場では対応が難しいケースもあります。旧車専門の整備工場や、ハイエースに詳しいショップを見つけることが重要です。

また、年式が古いため、現行の安全基準や環境基準には適合しない場合があります。例えば、排出ガス規制が厳しい都市部では、走行が制限される可能性もあります。これらのデメリットや注意点を理解した上で、それでも10系ハイエースの魅力に惹かれるユーザーが、中古市場で根気強く車両を探しているのです。

このような状況があるにもかかわらず、10系ハイエースが中古市場で特別な存在感を放ち続けているのは、その車両が持つ歴史的価値と、他にはない個性が高く評価されているからに他なりません。当時のカタログを手に取り、その時代に思いを馳せながら、古き良きハイエースを愛する文化は、今後も続いていくことでしょう。

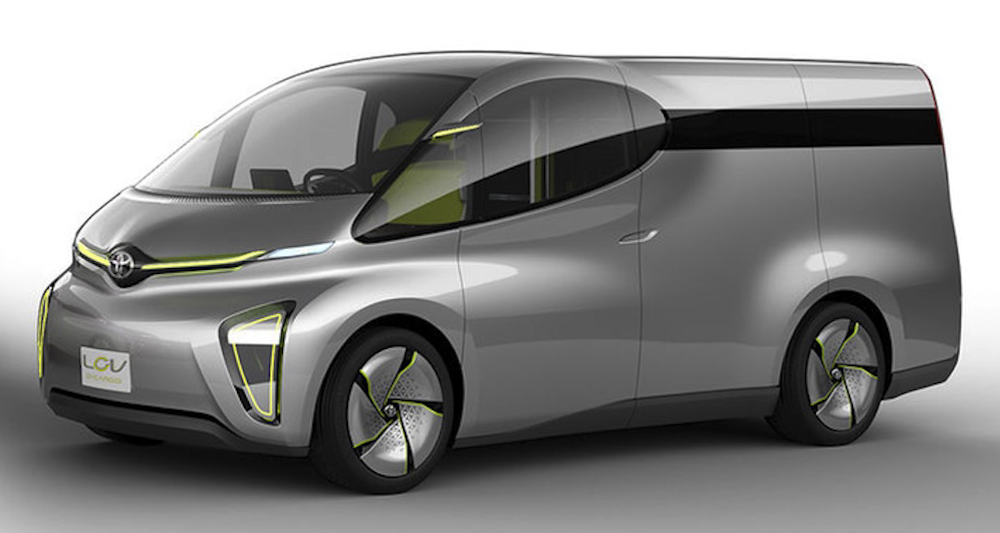

新しい時代のハイエース新型と未来

日本国内では、現行の5代目200系ハイエースが驚くほどのロングセラーを続けています。これは、日本の道路事情や商用車のニーズにきめ細かく対応し、その使い勝手がユーザーに深く浸透しているからこそ実現できたことでしょう。しかし、世界に目を向けると、ハイエースはすでに新しい世代へと進化を始めています。2019年から海外市場では6代目となるH300系が投入されており、これは地域ごとの異なるニーズや安全基準に合わせたトヨタのグローバル戦略を象徴する動きです。

H300系の登場は、ハイエースの歴史において大きな転換点となりました。従来のキャブオーバー型から、エンジンの一部が運転席より前に突き出すセミボンネット型へと大きくボディ形状が変更されたのです。この設計変更は、トヨタの新プラットフォーム「TNGA(トヨタ・ニュー・グローバル・アーキテクチャー)」の設計思想に基づいており、衝突安全性が飛躍的に向上しました。

これにより、ドライバーや同乗者の安全性が格段に高まっただけでなく、より乗用車に近い乗り心地と静粛性も実現しています。ボディタイプはショート・標準ルーフとロング・ハイルーフの2種類に集約され、そのスタイルもよりモダンな印象を与えています。

海外でのH300系のラインナップは多岐にわたります。フィリピンで世界初披露された後、アジアを中心とした新興国や地域に導入が進められています。例えば、17人乗りのマイクロバス仕様である「グランディア」や、豪華な装備と専用インテリア、LEDデイタイムランニングランプやフォグランプを内蔵したカラードバンパーを備えた13人乗りの「グランディア・ツアラー」などが用意されています。

これらのモデルは、地域の多様な旅客輸送や商用ニーズに対応するものです。エンジンは2.8L直列4気筒ディーゼルの1GD型と3.5L V型6気筒ガソリンの7GR型が設定されており、パワフルな走りを実現しています。また、先進安全技術である「Toyota Safety Sense」も採用され、安全性能も現代の基準に適合しています。

日本市場と海外市場でのハイエースの棲み分けは、明確な戦略に基づいています。日本国内では、道路交通法や税制、そして駐車場のサイズといった独自のインフラ事情から、4ナンバー車(小型貨物車)が中心の市場です。ワイドでハイルーフが中心のH300系は、その大きなサイズや車両特性が国内のニーズには完全に合致しないと判断されました。

そのため、現在も日本では5代目200系が継続販売され、その改良が続けられています。ただし、H300系をベースとした高級ミニバン「グランエース」は、2019年11月に日本でも発売され、新たな選択肢として提供されています。これは、海外のフルサイズバンを日本市場に合わせた高級モデルとして導入した好例と言えるでしょう。

ハイエースの未来は、電動化や自動運転技術の進化とともに、さらなる変革を遂げることでしょう。しかし、その根底にある「人々の移動や物流を支える」という使命は変わることはありません。これからもハイエースは、時代のニーズに応えながら、私たちの日々の暮らしを支え続ける重要な存在であり続けるでしょう。

ハイエースが長く選ばれ続ける理由

ハイエースが半世紀以上にわたり、これほど多くの人々に選ばれ、愛され続けているのには、揺るぎない理由が存在します。それは、単なる機能性や性能だけでは語れない、複合的な価値を提供しているからに他なりません。

まず、その最大の魅力は「圧倒的な耐久性と信頼性」です。ハイエースは、過酷な使用環境にも耐えうる頑丈な設計がなされています。世界中の新興国や開発途上国で、走行距離が数十万kmに達しても現役で走り続けるハイエースの姿は珍しくありません。

このような極限の環境下でも機能し続ける能力が、その信頼性を不動のものとしています。丈夫なエンジン、堅牢なボディ構造、そしてシンプルな機構は、故障のリスクを低減し、万一の際にも修理しやすいというメリットがあります。これは、日々のビジネスで止まることが許されない商用車にとって、何よりも重要な要素です。

次に挙げられるのは「高い実用性と積載性」です。ハイエースは、そのスクエアなボディ形状によって、限られた全長と全幅の中で最大限の荷室空間を確保しています。フラットなフロアは荷物の積み下ろしを容易にし、多様な形状の荷物に対応できます。

また、多人数乗車が可能なコミューターやワゴンといったバリエーションも豊富であり、送迎バスや福祉車両、救急車など、様々な用途に柔軟に対応できる汎用性も大きな強みです。この適応力の高さが、個人ユーザーから法人まで、幅広い層に支持される理由となっています。

そして、「高いリセールバリュー」も、ハイエースが長く選ばれる大きな理由です。前述の通り、その圧倒的な耐久性から、中古車市場でも非常に高値で取引されます。特に海外からの需要は非常に高く、年式や走行距離が経過した車両でも、購入時の価格と比べて価値が下がりにくいという特徴があります。

これは、車両を売却する際のコストを抑えたいビジネスユーザーや、買い替えを検討する個人ユーザーにとって、非常に大きなメリットとなります。高い資産価値を持つ車両であるため、安心して購入することができます。

また、カスタマイズ性の高さも、特に趣味でクルマを使うユーザーにとって魅力的な要素です。広大な室内空間は、キャンピングカーへの改造や、趣味の機材を積むための特別な積載スペースの構築など、オーナーのアイデア次第で無限の可能性を秘めています。

専門のカスタムパーツやアクセサリーも豊富に存在するため、自分だけの特別な一台を作り上げることができます。このような「創造性」を刺激する要素も、ハイエースが持つユニークな魅力の一つでしょう。

もちろん、ハイエースが持つメリットばかりではありません。例えば、燃費性能は最新の乗用車に比べれば劣る場合がありますし、特にワイドボディモデルでは、日本の狭い道路や駐車場での取り回しに苦労することもあります。

また、その高い人気とリセールバリューゆえに、自動車盗難の標的となりやすいというデメリットも残念ながら存在します。そのため、盗難対策は必須であり、メーカーもエンジンイモビライザーシステムなど、セキュリティ装備の充実を図っています。

しかし、これらのデメリットを補って余りあるほどのメリットと、何よりも「壊れにくい」という信頼性が、ハイエースが半世紀以上にわたり日本の、そして世界の物流と人々の暮らしを支え、長く選ばれ続ける揺るぎない理由となっているのです。

ハイエースの歴史を振り返る!総括

ハイエースは1967年に誕生以来、半世紀以上にわたり進化を続けてきました。初代から現行200系に至るまで、その歴史は商用車としての高い実用性、快適性、そして耐久性を追求した改良の積み重ねです。多用途なボディタイプとエンジンの選択肢を拡大し、救急車から高級ワンボックスまで幅広いニーズに対応。その信頼性と高いリセールバリューは、世界中で支持される理由であり、日本の自動車史に名を刻む存在です。

記事のポイントをまとめます。

- ハイエースは1967年2月にトヨタの小型商用トラックとして誕生

- 初代H10系はキャブオーバー方式で広い荷室を実現

- 当初はコロナと同じ1.3Lエンジンを搭載し、低回転トルクを重視した

- 1967年10月に9人乗りワゴンを追加、リアドアはヒンジ式だった

- 1968年4月、画期的なスライドドア装備のデリバリーバンが登場

- 1969年には12・15人乗りコミューターが加わり多人数輸送を可能にした

- 1971年にはコミューターベースのトヨタ救急車が登場し活躍

- 各世代で安全性やエンジンの改良を重ね、多様なニーズに対応した

- 2代目H20-40系で初のディーゼルエンジン搭載、経済性が向上

- 3代目H50系はジャストローやターボディーゼルを導入し多用途性を追求した

- 4代目100系は高級ワンボックスの地位を確立、豪華装備や安全性が充実した

- 1999年にはバンがレジアスエースと名称変更され販売チャネルが分化

- 現行5代目200系は2004年から続くロングセラーで、ワイドボディ化や先進装備が進む

- 海外では2019年からセミボンネット型の6代目H300系が新型として展開されている

- ハイエースは高い耐久性、実用性、リセールバリューにより長く支持されている