ハイエースの購入を検討し始めると、その圧倒的な積載性やカスタムの魅力と同時に、「ハイエースはやめとけ」という気になる言葉も目に入ってくるかもしれません。特に自家用やファミリーカーとしての導入を考えている場合、商用車ベースゆえのデメリットがどの程度影響するのか、購入してから後悔しないか不安になるのは当然です。

例えば、乗り心地が悪いという評判は本当なのか、維持費や性能を考えるとディーゼルを選ぶべきか、それとも静かなガソリンで十分なのか。また、いざ新型や中古を探し始めても、人気ゆえの買えない理由があるのではないか、といった具体的な疑問も浮かんでくるでしょう。

この記事では、そうした懸念事項を一つひとつ検証し、ハイエースが本当にあなたのライフスタイルに合う選択なのかを客観的に判断するための情報を提供します。

- 「やめとけ」と言われる商用車特有の乗り心地

- ガソリンとディーゼルの明確な特性と維持費

- 盗難リスクや駐車の難易度といった現実の壁

- デメリットを超える積載力とリセールの高さ

ハイエースはやめとけ、と言われる主な理由

- 乗り心地が悪いと言われる商用車特有の足回り

- 乗り心地を改善する足回りカスタムの方法

- ファミリーカー利用で後悔する乗り降りの不便さ

- 自家用としてのデメリット:燃費と静粛性

- 商用4ナンバーと乗用3ナンバーの違いとは

- 高い盗難リスクと必須の防犯対策

- 大きな車体と駐車の難易度

乗り心地が悪いと言われる商用車特有の足回り

ハイエースの乗り心地が硬く、「悪い」と感じられるのは、一般的な乗用車とは設計思想が根本的に異なるためです。これは故障や欠陥ではなく、商用車として重い荷物を安全に運ぶための「仕様」と言えます。

主な理由は、その足回り構造、特にリア(後輪側)のサスペンションにあります。ハイエースは、重い荷物(グレードにより最大1000kg〜1250kg)の積載を前提に設計されています。

このため、リアには「リーフスプリング(板バネ)」という、主にトラックで採用される非常に頑丈なサスペンションが使われています。このリーフスプリングは、重い荷物が乗った状態ではじめて最適な性能を発揮するようにセッティングされています。

一方で、荷物を積んでいない「空荷」の状態や、乗員のみ(軽積載)の状態で走行すると、サスペンションが硬すぎると感じられます。

路面の段差や継ぎ目を通過する際、乗用車ならしなやかに吸収する衝撃が、ハイエースでは吸収しきれず、車体、特に後部座席に「突き上げる」ような強い振動として伝わりやすくなります。これが、多くのユーザーがレビューや口コミで指摘する「乗り心地の悪さ」の正体です。

このように、ハイエースの乗り心地は、快適な移動を最優先する乗用車(ミニバンなど)とは対極にある「耐久性」と「積載性」を最優先した結果です。この商用車特有の特性を理解せずに購入すると、特に長距離の運転や家族の送迎などで疲労を感じやすく、後悔につながる可能性があります。

乗り心地を改善する足回りカスタムの方法

前述の通り、ハイエースの硬い乗り心地は、その構造に起因します。しかし、この乗り心地は足回りのパーツ交換カスタムによって、乗用車に近いしなやかなフィーリングに大幅へ改善させることが可能です。

純正の足回りは、あくまで最大積載量を基準に設計されています。そのため、ファミリーカーとしての使用や、常時100kg程度の軽い荷物しか積まない使用目的の場合、純正セッティングは明らかに硬すぎます。そこで、このセッティングを個々の使用状況に最適化するカスタムが有効となります。

具体的には、以下のような改善方法が一般的であり、多くのハイエース専門ショップ(FLEXなど)や整備工場で施工されています。

| カスタム項目 | 期待される効果 | 概要・特徴 |

|---|---|---|

| ショックアブソーバー交換 | 突き上げ感の緩和 | 最も定番のカスタムです。衝撃を吸収する「ショック」の性能を上げ、振動の収まりを早くします。減衰力調整機能付きのモデルもあります。 |

| コンフォートリーフ交換 | リアの跳ねを根本的に改善 | リアの板バネ(リーフスプリング)自体を、より柔らかくしなやかな社外品に交換します。効果は非常に高いですが、コストもかかります。 |

| タイヤの交換 | ロードノイズと硬さの軽減 | 純正のLT(ライトトラック)タイヤは硬めです。車検対応の範囲で、乗り心地重視の乗用タイヤに変更すると、突き上げ感がマイルドになります。 |

| スタビライザーの追加・強化 | 横揺れ(ふらつき)の軽減 | 乗り心地とは少し異なりますが、車高が高いハイエース特有の「横風によるふらつき」やカーブでのロール(傾き)を抑え、走行安定性を高めます。 |

これらのカスタムは、すべてを一度に行う必要はありません。まずは比較的安価なタイヤ交換やショックアブソーバーの交換から試してみるなど、自身の予算やどの部分の乗り心地(突き上げ、横揺れなど)を一番改善したいかに応じて、適切なパーツを選択することが満足への近道です。

ファミリーカー利用で後悔する乗り降りの不便さ

ハイエースの広大な室内空間はファミリーカーとして非常に魅力的ですが、日常的な使用で後悔するポイントとして「乗り降りの不便さ」がよく挙げられます。これは、一般的な乗用ミニバンとは全く異なる車体構造に理由があります。

高いフロアとステップ

ハイエースは、多くの荷物を積むためにフロア(床)面が地上から高い位置に設計されています。一般的な低床ミニバン(アルファードやヴォクシーなど)が、足を少し上げるだけで乗り込めるのに対し、ハイエースは「よじ登る」という感覚に近い高さがあります。

スライドドアを開けた際のステップ(足かけ)も高いため、特に小さなお子様やご年配の家族が自力で乗り降りするには負担が大きくなります。

キャブオーバー特有の運転席

運転席と助手席への乗り降りも注意が必要です。ハイエースはエンジンが運転席の下にある「キャブオーバー」というレイアウトを採用しています。これにより、乗り込む際はフロントタイヤのタイヤハウス(出っ張り)を避けるように足を大きく上げる必要があります。

スカートを履いている場合や、雨の日に傘を差しながらの乗り降りは、想像以上に不便を感じるシーンが多いというレビューも見受けられます。

日常で感じる具体的な不便さ

例えば、チャイルドシートにお子様を乗せる際、保護者の方は一般的なミニバンよりも高い位置までお子様を抱き上げ、体をかがめて車内に入れる動作が必要になります。これを毎日の送り迎えで行うことを想像すると、大きなデメリットと感じる方も少なくありません。

このように、ハイエースをファミリーカーとして導入する場合、キャンプやレジャーといった「非日常」の積載性だけでなく、「日常」の乗り降りという動作を家族全員がストレスなく行えるか、購入前に実車で何度も確認することが後悔を避けるために重要です。

自家用としてのデメリット:燃費と静粛性

ハイエースを自家用車として使用する際、日常の快適性に大きく影響するのが「燃費性能」と「静粛性」です。この2点は、一般的な乗用ミニバンと比較した場合、商用車特有の構造からくる明確なデメリットとして認識しておく必要があります。

燃費が振るわない主な理由は、その重い車両重量と、空気抵抗の大きい箱型のデザインにあります。特にガソリンエンジンモデルは、重い荷物を積載した状態でもパワー不足を感じさせないようセッティングされている反面、街乗りでの実燃費は多くのレビューで「km/L」の一桁台(7〜9km/L程度)が報告されています。

一方、静粛性については、エンジンが運転席の真下にある「キャブオーバー」レイアウトが大きく影響します。エンジンからの振動や騒音が、乗用車のようにボンネットで隔てられることなく、シートを通して室内に直接伝わりやすくなります。

さらに、商用車はコストや積載性を優先するため、内装やフロアに使われる遮音材・吸音材が乗用車に比べて最小限です。このため、高速走行時のロードノイズ(タイヤが路面を叩く音)や風切り音が、広大な荷室空間で反響し、後部座席では会話が聞き取りにくいと感じる場面もあります。

| 項目 | ガソリン車 (2.0L / 2.7L) | ディーゼル車 (2.8L) |

|---|---|---|

| 燃費 (WLTCモード目安) | 約8.8〜9.2 km/L | 約11.7〜12.4 km/L |

| 燃料コスト | レギュラーガソリン (比較的高い) | 軽油 (比較的安い) |

| 静粛性 (アイドリング) | 比較的静か | 特有の振動・騒音が目立つ |

| 静粛性 (走行中) | エンジン音は静かだがロードノイズ大 | エンジン音・ロードノイズ共に大 |

このように、燃費はディーゼルモデルを選択することで燃料代(軽油)の安さも含めてある程度改善できますが、その場合でもディーゼル特有の振動やエンジン音が静粛性の面で不利になります。日々の維持費である燃料代と、運転中の快適性(静粛性)は、トレードオフの関係にある点を理解しておくことが必要です。

商用4ナンバーと乗用3ナンバーの違いとは

ハイエースには、見た目が似ていても法律上の区分が全く異なる2つのタイプが存在します。それが「バン(商用車)」と「ワゴン(乗用車)」であり、この違いはナンバープレートによって簡単に見分けられます。

バンは「4ナンバー(小型貨物)」または「1ナンバー(普通貨物)」、ワゴンは「3ナンバー(普通乗用)」または「5ナンバー(小型乗用)」となります。

この違いは、クルマの「主な使用目的」によって生まれます。バンはあくまで「貨物(荷物)」を運ぶためのクルマであり、ワゴンは「人」を運ぶためのクルマとして設計・登録されています。この区分の違いが、維持費や使い勝手に大きな影響を与えます。

4ナンバー(バン)と3ナンバー(ワゴン)の主な違い

最も大きな違いは「車検」と「税金」、そして「シート(内装)」です。

| 比較項目 | 4ナンバー (バン スーパーGLなど) | 3ナンバー (ワゴン GLなど) |

|---|---|---|

| 主な目的 | 荷物の輸送 | 人の輸送 (10人乗り) |

| 車検期間 | 初回2年、以降1年ごと | 初回3年、以降2年ごと |

| 自動車税 (年間) | 安い (16,000円 ※最大積載量による) | 高い (51,000円 ※排気量2.7Lの場合) |

| リアシート | 簡易的 (荷室優先のベンチシート) | 快適 (乗用設計の4列シート) |

| 高速料金 (普通車料金) | ○ (普通車扱い) | ○ (普通車扱い) |

※1ナンバー(普通貨物:ワイドボディのバンなど)は、高速料金が「中型車」扱いとなり、税金体系も異なります。

自家用選びでの注意点

自家用で「ハイエース バン(4ナンバー)」を選ぶ場合、自動車税は非常に安い(年間16,000円)という大きなメリットがありますが、引き換えに「毎年の車検」という手間と費用が発生します。整備やメンテナンスを頻繁に行う方でなければ、この1年車検は大きな負担となる可能性があります。

逆に「ハイエース ワゴン(3ナンバー)」は、車検は乗用車と同じ2年ごとですが、排気量(2,700cc)で決まるため自動車税は高額になります。その代わり、リアシートは4列目までしっかりとした乗用シートが装備され、乗り心地もバンに比べてマイルドにセッティングされています。

このように、見た目が似ていても「バン」と「ワゴン」は全く別のクルマです。自身の使用目的が「荷物(カスタムベース)」なのか、「多人数(10人)乗車」なのかを明確にし、車検の頻度や税金の違いを理解した上でグレードを選択することが、購入後の後悔を避けるために不可欠です。

高い盗難リスクと必須の防犯対策

ハイエースの購入を検討する上で、その広さや耐久性といった魅力と表裏一体なのが、極めて高い盗難リスクです。

残念ながらハイエースは、日本国内で最も盗難被害に遭いやすい車種(クルマ)の一つとして、毎年盗難ランキングの上位に挙げられています。このため、ハイエースの所有者にとってセキュリティ対策は「任意」ではなく「必須」の項目です。

なぜこれほどまでに盗難リスクが高いのか、その理由は主に2つあります。

第一に、海外での圧倒的な需要の高さです。ハイエースはその堅牢な作りと信頼性から、特に新興国や中東、アフリカなどで絶大な人気を誇ります。走行距離が数十万キロを超えた車両であっても高値で取引されるため、不正輸出を目的とした組織的な盗難グループのターゲットにされやすいのです。

第二に、国内でのパーツ需要です。ハイエースはカスタム(カスタムパーツ)のベース車両としても人気が高く、ホイールやシート、内装パーツだけでも高額で取引されます。このため、車両本体だけでなく、高価なパーツを狙った「部品取り」目的の被害も後を絶ちません。

このような背景から、ハイエースを守るためには単一の対策では不十分であり、複数の防犯対策を組み合わせる「多重防御」が強く推奨されます。

| 対策の分類 | 具体的な対策例 | 概要・特徴 |

|---|---|---|

| 物理的対策 (視覚的抑止) | ハンドルロック (バー式・T字式) | 窃盗犯に「時間がかかる」と認識させ、犯行を諦めさせる効果が期待できます。 |

| タイヤロック | ホイールを物理的に固定し、自走を防ぎます。非常に目立つため抑止効果が高いです。 | |

| 電子的対策 (犯行の妨害) | 純正イモビライザー | キーのIDが一致しないとエンジンが始動しない標準装備。ただし、これだけでは不十分です。 |

| 社外セキュリティアラーム | 振動や傾き、ドア開閉を検知して大音量で威嚇します。リレーアタック対策機能付きのモデルが有効です。 | |

| 追跡・管理 (被害後の対策) | GPS追跡サービス | 万が一盗難されても、車両の現在位置を特定し、早期発見に繋げます。 |

| 環境的対策 (犯行の抑止) | 防犯カメラ・センサーライト | 人目につきやすい環境を作り、犯行のハードルを上げます。 |

このように、ハイエースの購入は、同時に厳重なセキュリティ対策の導入も意味します。車両本体の価格(支払総額)だけでなく、これらの防犯対策にかかる諸費用も初期コストとして見積もっておくことが、愛車を長く所有し続けるために非常に大切です。

大きな車体と駐車の難易度

ハイエースの最大のメリットである「大きな車体」と「広大な荷室」は、そのまま日常使用における最大のデメリット、特に「駐車の難易度」に直結します。商用車としての使用や、車中泊・キャンプが使用目的ならば代えがたい魅力ですが、自家用として街乗りメインで考えると、多くの場面で不便を感じる可能性があります。

この運転の難しさは、単に全長が長いというだけではありません。ハイエースは運転席の下にエンジンを置く「キャブオーバー」構造を採用しています。

これにより、一般的な乗用車(ボンネットのあるクルマ)とは運転感覚が大きく異なります。見晴らしは良いものの、車体の四隅の感覚が掴みにくく、特に後方の視界は、荷物を積んでいなくてもリアガラスが小さいため良好とは言えません。

このため、レビューや口コミで「運転しにくい」と言われる原因の多くは、走行中よりも駐車時に集中しています。

コインパーキングや商業施設での制約

都市部での駐車は、ハイエースにとって最大の難関の一つです。まず、多くの機械式駐車場や地下駐車場では、全高制限(多くは2.1m以下)に抵触します。標準ルーフのモデル(全高約1.98m)であればギリギリ入庫可能な場合もありますが、ハイルーフモデル(全高約2.24m~)は、屋外の平面駐車場を探すほかありません。

また、平面のコインパーキングであっても、枠(白線)のサイズは一般的な乗用車を基準にしています。標準ボディ(全幅約1.7m)でもギリギリですが、ワイドボディ(全幅約1.88m)の場合、隣の車両との間隔がほとんどなく、ドアの開閉が非常に困難になるか、そもそも枠内に収まらないケースも発生します。

自宅の駐車スペース(車庫)の問題

もう一つの問題は、自宅の駐車スペースです。一般的な戸建てやマンションの駐車区画は、5ナンバーサイズの乗用車を基準に設計されていることが多く、ハイエースの標準ボディ(全長約4.7m)でもギリギリの場合があります。スーパーロング(全長約5.38m)ともなると、区画からはみ出してしまう可能性が非常に高いです。

また、前面道路が狭い住宅街では、その大きな車体と(乗用車に比べ)小さめなハンドルの切れ角により、車庫入れ(バックでの駐車)自体に高い運転技術が要求されます。

このように、ハイエースの購入を検討する際は、デザインや積載性といった魅力的な部分だけでなく、自身の主な使用環境、特に「日常的に停める場所」を具体的にシミュレーションすることが不可欠です。

購入後に「停められなくて不便だ」と後悔しないよう、契約前に必ず自宅の車庫や、よく利用する施設の駐車場のサイズを確認しておく必要があります。

ハイエースはやめとけ、は嘘?購入判断の分岐点

- ディーゼル車で後悔しないための条件

- ガソリンで十分な人とパワー不足を感じる人

- 新型と中古のメリット・デメリット比較

- リセールバリューの高さは本当か?

- ライバル車(キャラバン・アルファード)との比較

- 人気すぎて買えない理由と納期の実態

- 圧倒的な積載力とカスタムの魅力

ディーゼル車で後悔しないための条件

ハイエースのディーゼルエンジンモデルは、そのトルクフルな走行性能と、燃料(軽油)の経済性による優れた燃費(実燃費km/L)が最大の魅力です。しかし、購入後に「後悔」しないためには、その特性がご自身の使用目的に合致しているかを見極めることが絶対条件となります。特に「短距離走行」がメインの方は注意が必要です。

なぜなら、現在のクリーンディーゼルエンジンは、長距離・高負荷の走行で真価を発揮するように設計されているためです。逆に、エンジンが十分に温まる前の短距離走行(いわゆる「ちょい乗り」)を繰り返すと、エンジン内部に煤(スス)が溜まりやすくなります。

この煤を自動で焼き切るための「DPF(ディーゼル微粒子フィルター)」という排出ガス浄化装置が搭載されていますが、短距離走行ばかりではDPFの自動再生(高温での燃焼)がうまく機能しません。

その結果、DPFが詰まりやすくなり、警告灯の点灯や走行性能の低下、最悪の場合は高額なDPFの交換や整備・メンテナンスが必要になるリスクがあります。

ディーゼル車が向いている使用目的

ディーゼル車は、特に「仕事」や「レジャー」で長距離を頻繁に運転するユーザーに最適です。例えば、片道数十km以上の通勤、週末の高速道路を使った長距離ドライブ、重い荷物やキャンプ道具を「積載」しての坂道走行などが挙げられます。

燃料が安価な軽油であるため、走行距離(キロ)が年間1万kmを大きく超えるほど、ガソリン車との燃料代の差額で車両本体価格(価格)の高さを回収しやすくなります。

ディーゼル車で後悔しやすい使用目的

逆に言えば、主な使用目的が「近所の買い物」や「家族の送迎」のみで、1回の走行距離が10km未満でエンジンが温まりきる前に停止するような使い方の場合、前述のDPF詰まりのリスクが高まります。また、ディーゼル特有の「振動」やエンジン音は、ガソリン車に比べて大きいため、静粛性を最優先する方にはデメリットとなります。

このように、ハイエースのディーゼル車は、パワフルな走行性と経済的な維持費(燃費)を両立できる優れた選択肢です。ただし、その恩恵を最大限に受けるためには、「主に長距離・高速走行で使用する」というご自身の使い方を冷静に分析することが、後悔を避ける鍵となります。

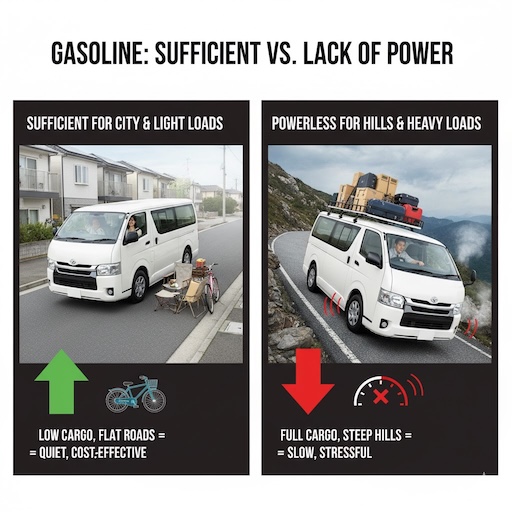

ガソリンで十分な人とパワー不足を感じる人

ハイエースのガソリン車は、ディーゼル車と比較して「ガソリンで十分」と感じる人と、「パワー不足」を強く感じる人に評価がはっきりと分かれます。この評価の差は、主に「積載する荷物の量」と「走行する道路環境(特に坂道)」によって生まれます。

ガソリンエンジン(2.0Lまたは2.7L)の最大のメリットは、ディーゼルモデルに比べて車両本体価格が安いこと、そしてエンジン音が静かで振動が少ない点にあります。このため、初期費用(支払総額)を抑えたい方や、乗用車に近い静粛性を求める方には「十分」な選択肢となります。

しかし、ディーゼルエンジンに比べるとトルク(車を押し出す力)が細いため、車重が重いハイエースでは、特定の状況下で力不足を感じやすくなります。

「ガソリンで十分」と感じるケース

主な使用目的が街乗り(平坦な道)であり、荷物もあまり積載しない(空荷に近い)状態が多いユーザーです。例えば、趣味の道具を運ぶ程度で、高速道路の利用も少なく、走行性や加速性能よりも静かな室内空間を重視する場合、ガソリン車で十分な満足感が得られます。初期費用が安いため、走行距離が短い方にも適しています。

「パワー不足」と感じるケース

これは、重い荷物(仕事の機材やキャンプ用品満載など)を積んだ状態での「坂道」や「高速道路の合流」で顕著に現れます。

アクセルを踏み込んでも思うように加速せず、エンジンが唸りを上げる場面では、明らかなパワー不足とストレスを感じるというレビュー(クチコミ)が多いです。特に定員乗車(多人数乗車)で山道へレジャーに出かけることが多い場合は、ディーゼルの余裕あるトルクが推奨されます。

結論として、ハイエースのガソリン車は「積載量が少なく、平坦な道を静かに走りたい」ユーザーにとってはコストパフォーマンスの良い選択です。一方で、「重い荷物を積み、坂道や高速道路を多用する」ユーザーにとっては、パワー不足が大きな不満点となる可能性が高いため、ディーゼルモデルの比較検討が必要です。

新型と中古のメリット・デメリット比較

ハイエースの購入において、「新型(新車)」を選ぶか「中古車」を選ぶかは、予算と納期の問題、そして安心感をどこまで求めるかによって判断が分かれる重要な選択です。どちらにも明確なメリットとデメリットが存在します。

新車の最大のメリットは、メーカーの長期保証が受けられる安心感と、最新の安全性能(Toyota Safety Senseなど)を備えたモデル(グレード)を確実に手に入れられる点です。しかし、その反面、新車価格(本体価格)は高額になりがちで、人気車種ゆえに注文から納車まで数ヶ月以上待つケースも少なくありません。

逆に中古車は、新車に比べて価格が安いこと、そして現車があるため納期が早いことが最大のメリットです。FLEX(フレックス)のようなハイエース専門店では、既にカスタムされた車両も多く、好みの仕様を安価に手に入れられる可能性もあります。

ただし、デメリットも明確です。中古車は、前オーナーのメンテナンス履歴や使用状況によって「車両」の状態が大きく異なります。走行距離が短くても、仕事で過酷に使われていた車両は消耗が進んでいる可能性があります。

新型と中古車の比較

| 比較項目 | 新型 (新車) | 中古車 |

|---|---|---|

| 価格 (支払総額) | 高い (本体価格+諸費用) | 安い (ただしリセールが高いため高止まり傾向) |

| 納期 | 遅い (数ヶ月〜1年以上の場合も) | 早い (在庫があれば即納可能) |

| 安心感 (保証・整備) | 非常に高い (メーカー保証) | 車両による (販売店の保証・整備履歴の確認が必須) |

| 安全性能 | 最新 (現行モデル) | 年式による (旧モデルは安全装備が劣る) |

| カスタム | これから自由に楽しめる | カスタム済みの車両を選べる (FLEXなど) |

信頼できる整備工場や販売店で、年式や走行距離だけでなく、足回りやエンジンの状態をしっかり確認しなければ、購入後に高額な修理費用が発生するリスクを負うことになります。

このように、最新の性能と絶対的な安心感を求めるならば「新型」、初期費用を抑えて早く手に入れたい、あるいは特定のカスタム済み車両が欲しいならば「中古車」が適しています。中古車を選択する場合は、価格だけでなく、車両の状態を見極めることが、後悔しないための最も重要なポイントです。

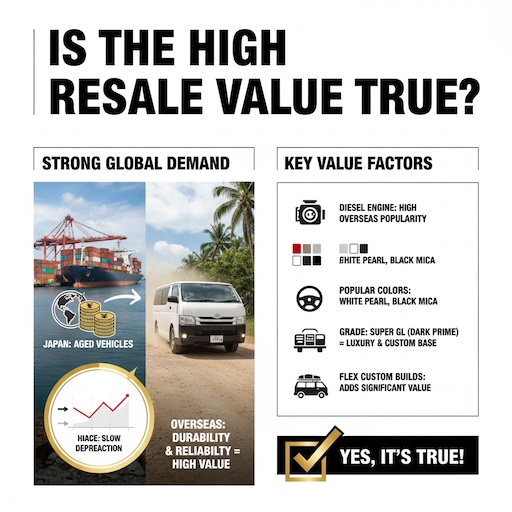

リセールバリューの高さは本当か?

ハイエースのリセールバリュー(再販価値)が非常に高いというのは、中古車市場における事実であり、この車種(クルマ)が持つ最大のメリットの一つです。一般的な乗用車が年式(年)の経過や走行距離の増加に伴い大きく価値を落とすのに対し、ハイエースの価格下落は非常に緩やかです。

この高いリセールバリューを支えている理由は、主に「圧倒的な耐久性」と「国内外での底堅い需要」にあります。 まず、ハイエースは商用車として、数十万キロ(km)の走行にも耐えうる頑丈なエンジンと車体を持って設計されています。

適切なメンテナンス(整備)さえ行えば、走行距離が10万kmや20万kmを超えた車両であっても、まだまだ「走れるクルマ」として高い価値が認められます。

そして、その信頼性から国内での仕事用(商用)需要、キャンプや車中泊のカスタムベース(ハイエースベース)としての趣味需要が尽きないことに加え、海外(特に新興国)からの需要が桁違いに高いことが決定的な要因です。

日本では価値が低くなったと見なされる古い年式や過走行の車両、特にディーゼルエンジンモデルは、海外市場で「壊れないタフなクルマ」として新車以上の人気を持つことさえあります。

リセールバリューを左右する主な要因

| 要因 | 価値が上がりやすい選択 | 概要・特徴 |

|---|---|---|

| エンジン | ディーゼル | 海外での需要が特に高く、査定額が落ちにくい傾向にあります。 |

| ボディカラー | ホワイトパール、ブラックマイカ | 定番色は中古車市場でも人気が安定しています。 |

| グレード | スーパーGL (特にダークプライム) | 上級グレードは自家用・カスタム需要が高く、高額査定が期待できます。 |

| カスタム | FLEX製コンプリートカーなど | 専門ショップによる完成度の高いカスタムは、プラス査定の対象になりやすいです。 |

このように、ハイエースの高いリセールバリューは間違いなく「本当」です。この事実は、購入時の車両本体価格(支払総額)が高くても、売却(査定)時の戻りが大きいため、実質的な所有コスト(維持費)は他の車種より安く済む可能性があることを示しています。

ライバル車(キャラバン・アルファード)との比較

ハイエースの購入を検討する際、比較対象となるライバル車は、使用目的によって大きく二分されます。それは「商用バン」としてのライバルである日産・キャラバンと、「多人数乗車・ファミリーカー」としての比較対象となるトヨタ・アルファードです。

商用バンとしての比較:日産 キャラバン

ハイエースとキャラバンは、長年にわたり商用バン市場を二分してきた直接的なライバルです。 ハイエースが持つアドバンテージは、前述の高いリセールバリューと、圧倒的なカスタムパーツの豊富さ、そして「壊れない」というブランドイメージの強さです。

一方、キャラバンも走行性能や積載性に遜色はなく、モデル(年式)によってはハイエースよりも先進的な安全装備を先に採用したり、乗用車(乗用)に近いデザインや内装(インテリア)で差別化を図ったりしています。

どちらも仕事のパートナーとして非常に優秀なクルマですが、リセールやカスタムの幅を重視するならハイエース、価格や特定の先進装備を重視するならキャラバン、という選択になることが多いようです。

ファミリーカーとしての比較:トヨタ アルファード

この比較は、同じトヨタの大型車という点で行われがちですが、クルマの成り立ちが全く異なります。ハイエースが「荷物」を運ぶための商用車であるのに対し、アルファードは「人」を快適に運ぶための高級乗用車(ミニバン)です。

アルファードの最大の武器は、その圧倒的な乗り心地の良さと静粛性、豪華な内装(シート)です。ファミリーカーとして家族の快適性を最優先するならば、アルファードの方が適しています。

しかし、ハイエースの魅力は、アルファードでは不可能なレベルの「積載能力」です。キャンプ道具一式はもちろん、自転車やバイク、サーフボードなども余裕で積載できる荷室の広さは、ハイエースならではのものです。

| 比較項目 | ハイエース (バン) | キャラバン | アルファード |

|---|---|---|---|

| 車両区分 | 商用車 (4ナンバー/1ナンバー) | 商用車 (4ナンバー/1ナンバー) | 乗用車 (3ナンバー) |

| 乗り心地 | 硬い (荷物積載前提) | 硬い (ハイエースよりややマイルド) | 非常に快適 |

| 積載能力 (荷室) | 圧倒的に広い | 圧倒的に広い | 乗用車としては広いが商用車に劣る |

| リセールバリュー | 非常に高い | 高い (ハイエースに次ぐ) | 非常に高い (車種別でトップクラス) |

| 主な使用目的 | 仕事、積載、カスタム、車中泊 | 仕事、積載、カスタム | 家族の送迎、快適な長距離移動 |

このように、3車種はそれぞれ異なる強みを持っています。

「ハイエースはやめとけ」と言われる理由の多くは、「アルファードのような快適な乗り心地」を期待して商用車であるハイエースを購入した結果、ミスマッチが起きることにあります。ご自身の使用目的が「快適性」なのか「積載性」なのかを明確にすることが、クルマ選びで後悔しないための鍵となります。

人気すぎて買えない理由と納期の実態

ハイエースが「人気すぎて買えない」とまで言われる状況は、その根強い人気だけに留まらず、近年の供給体制の問題が複合的に絡み合った結果です。特に2024年に入ってからは、新車(新型モデル)の入手が一時的に極めて困難な状態となりました。

この状況の大きな引き金となったのは、豊田自動織機によるディーゼルエンジンの認証不正問題です。この問題の発覚により、トヨタ自動車は2024年1月以降、ハイエースを含む該当エンジンの出荷を一時停止する措置を取りました。(出典:トヨタ自動車株式会社「豊田自動織機製自動車用ディーゼルエンジンの認証不正に伴う国内工場の稼働停止について」)

この出荷停止により、トヨタの工場からの生産・供給がストップし、全国のディーラーで新車の受注受付が停止されました。既に注文を済ませていた多くのユーザーも納車(納期)が未定となり、新規で購入を希望するユーザーは文字通り「買えない」状態に陥りました。

もちろん、この問題が起きる以前から、ハイエースの需要は常に高いレベルで安定していました。主な理由は以下の通りです。

- 業務・商用需要

「仕事」のパートナーとして、その耐久性と積載力から圧倒的な信頼を得ており、景気動向に関わらず一定数の買い替え需要が存在します。 - レジャー・カスタム需要

近年のキャンプや車中泊ブームにより、「ハイエースベース」のカスタムカー需要が爆発的に増加しました。 - 海外での高需要

国内外での高い人気がリセールバリューを押し上げ、資産価値としても認識されています。

出荷停止が解除され、生産が再開された後も、それまでに溜まっていた膨大なバックオーダー(受注残)を解消する必要があるため、工場の生産能力が需要に追いつかない状況が続きました。

人気グレードである「スーパーGL」や、特定の仕様(ディーゼル、4WDなど)のモデルは、注文から納車まで1年以上の期間を要するケースも珍しくありませんでした。

このように、ハイエースが「買えない」と言われる背景には、慢性的な需要の高さに加えて、認証不正問題という突発的な供給停止が重なったことが実態です。

購入を検討する際は、正規ディーラーで最新の納期情報をこまめに確認するか、あるいは価格が高騰している傾向にはありますが、中古車市場での車両(中古車)探しも並行して進める必要があります。

圧倒的な積載力とカスタムの魅力

これまでに解説した乗り心地の硬さ、燃費性能、盗難リスクといった数々のデメリットを踏まえてもなお、ハイエースが多くのユーザー(所有者)から熱烈に支持され続ける最大の理由。それは、他のいかなる乗用車(クルマ)も追随できない「圧倒的な積載能力」と、無限の可能性を秘めた「カスタムの自由度」にあります。

ハイエースは、乗員(乗車)の快適性を最優先するミニバンとは設計思想が根本から異なります。あくまで「荷物」を効率よく、安全に、大量に運ぶための「商用車」として設計されています。そのため、室内空間はデッドスペースが極めて少なく、ほぼ直方体の広大な「荷室」が確保されています。

例えば、標準ボディのハイエースバン「スーパーGL」であっても、セカンドシートを使用した状態で荷室長は約1.8m、セカンドシートを倒せば最大で約3mの長大なスペースが出現します。これは、一般的なミニバンでは到底不可能な広さであり、仕事道具、バイク、サーフボード、キャンプ用品一式など、あらゆる荷物を飲み込みます。

そして、この広大な空間と、2004年から続く現行モデル(200系)の長いモデルライフが、世界でも類を見ないほど成熟した「カスタムパーツ市場」を生み出しました。

無限に広がるカスタムの世界

ハイエースのカスタムは、単なるドレスアップに留まりません。オーナーの「使用目的」に合わせて、クルマの特性そのものを変えてしまうことが可能です。

- 内装(インテリア)

乗り心地の硬い純正シートを、快適なリクライニング機能付きのシートや、フルフラットになる「ベッドキット」に交換。床をフローリング加工し、防音・断熱材を追加して居住性を向上させる。 - 外装(エクステリア)

車高を下げるローダウン、逆に上げるリフトアップ、クラシックな丸目デザインへのフェイスチェンジ、各種エアロパーツの装着。 - 機能性

キャンプや車中泊で家電を使うためのサブバッテリーシステム、FFヒーターの搭載、足回りの「ショックアブソーバー」や「リーフスプリング」を交換し、乗り心地を乗用車に近づける改善。

特にFLEX(フレックス)に代表されるハイエース専門店では、これらのカスタムを施した多様なコンプリートカー(ハイエースベース)が販売されており、自分のライフスタイルに最適な一台を選ぶことができます。

結論として、ハイエースは「万人受けする快適なクルマ」ではありません。しかし、「自分の趣味や仕事を最大限に楽しむための最高の道具(トランスポーター)」を求めるユーザーにとって、そのデメリットを補って余りある積載力とカスタムの魅力が備わっています。この唯一無二の個性が、ハイエースを選ぶ決定的な理由となっています。

「ハイエースはやめとけ」の真意と購入判断を総括

「ハイエースはやめとけ」と言われる背景には、商用車特有の硬い乗り心地、燃費の悪さ、高い盗難リスクがあります。これらは事実ですが、ハイエースには圧倒的な積載力や高いリセールバリューという唯一無二の魅力もあります。デメリットを理解し、使用目的と合うか見極めることが重要です。

記事のポイントをまとめます。

- 乗り心地は商用車特有のリーフスプリング構造に起因する

- 乗り心地はショックアブソーバーやタイヤ交換で改善可能だ

- フロアが高く、特にファミリーカー利用時の乗り降りが不便だ

- 自家用ではガソリン車の燃費やディーゼルの騒音が欠点となる

- 4ナンバー(バン)は税金が安いが毎年車検が必要である

- 3ナンバー(ワゴン)は税金が高く後部座席も快適な乗用設計だ

- 海外での人気とパーツ需要から盗難リスクが極めて高い

- 盗難対策はハンドルロックなど多重防御が必須とされる

- 車体が大きく駐車場の全高・全幅制限を受けやすい

- ディーゼル車は短距離走行を繰り返すとDPFが詰まりやすい

- ガソリン車は重積載時や登坂路でのパワー不足が指摘される

- 新車は納期が長く、中古車は整備履歴の確認が重要だ

- 圧倒的な耐久性によりリセールバリューは非常に高い

- 認証不正問題と人気の高さで納期が長期化している

- デメリットを超える積載力とカスタムの自由度が最大の魅力だ