仕事や趣味の頼れる相棒として人気のハイエースですが、いざ購入を考えると「ハイエースは何年乗れるのだろう?」という疑問が浮かぶのは当然のことです。特に中古車を検討していると、走行距離が20万キロを超えた車両の購入に踏み切れなかったり、30万キロでも本当に問題ないのか不安になったりする方も多いのではないでしょうか。

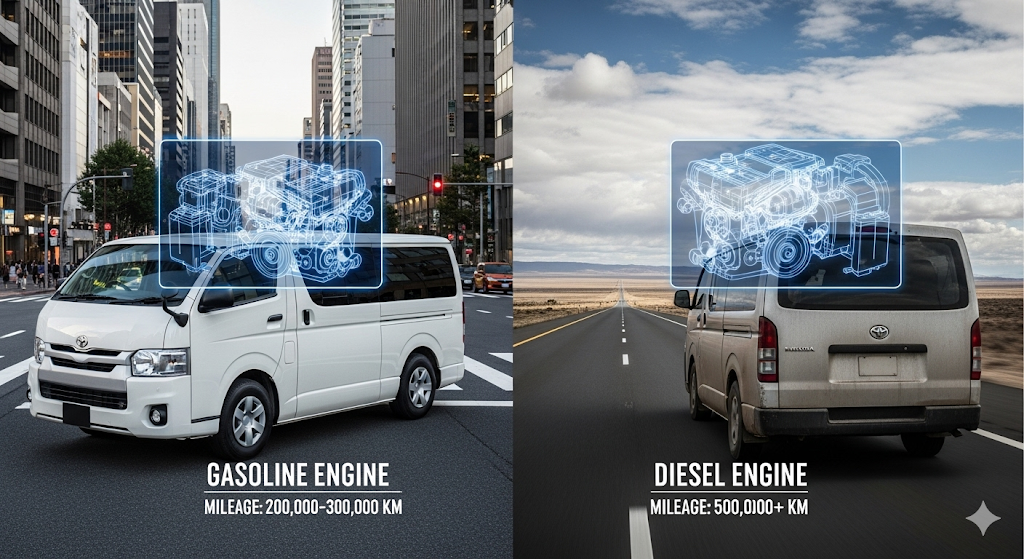

さらに、ガソリンとディーゼル、どちらのエンジンを選ぶかによって走行距離や寿命がどう変わるのかも大きな関心事です。力強いディーゼルを選んで後悔しないか、それとも自分の使い方ならガソリンで十分なのか、じっくり比較検討したいところでしょう。巷で耳にする「ディーゼルは50万キロ走る」という話や、「ガソリンは意外と壊れない」といった噂の真相も気になります。

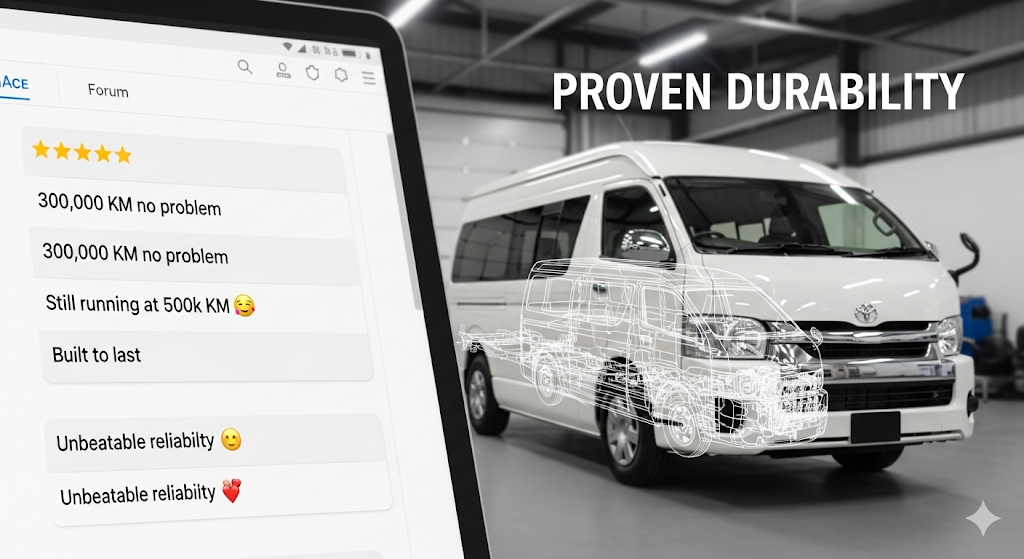

そして、実際に30万キロを超えた車両の相場や、オーナーたちのリアルな口コミ・感想レビューも、購入を決断するための重要な判断材料になるはずです。

この記事では、そうしたハイエースの耐久性に関するあらゆる疑問に、データと実例を交えながら徹底的に解説していきます。あなたのハイエース選びの不安を解消し、長く付き合える最高のパートナーを見つけるための一助となれば幸いです。

- 商用車設計に由来するハイエースの長寿命

- エンジン別の走行距離の目安と賢い選択法

- 20万キロ超中古車の価値と購入時の注意点

- 実際の口コミと長く乗るためのメンテナンス

ハイエースは何年乗れる?驚きの耐久性と寿命

- なぜハイエースは長く乗れるのか?構造上の理由

- ガソリン・ディーゼル別の走行距離と寿命

- ハイエースのガソ-リン車は壊れない?耐久性の秘密

- ハイエースのディーゼル車は50万キロ乗れる?

- ディーゼル車を選んで後悔しないためのポイント

- 使い方によってはガソリンで十分な場合も

なぜハイエースは長く乗れるのか?構造上の理由

ハイエースが一般的な乗用車と比較して圧倒的に長く乗れる背景には、商用車として開発されたことによる、根本的な設計思想の違いが存在します。その核心をなすのが、堅牢な「ラダーフレーム構造」の採用と、耐久性を最優先に考えられたエンジンです。これらが組み合わさることで、過酷な使用環境にも耐えうる卓越した寿命が実現されています。

この長寿命を支える最大の理由は、多くの乗用車が採用する「モノコック構造」とは一線を画すラダーフレーム構造にあります。モノコック構造がボディ全体で衝撃を吸収し強度を確保するのに対し、ラダーフレームはハシゴのような形状の強固なフレーム(車台)の上に独立したボディを載せる構造です。

このため、重量物を積載した際の車体のねじれや、路面からの衝撃に対する剛性が非常に高く、車体へのダメージが蓄積しにくい特長を持っています。

また、搭載されているエンジンも、最新技術を追い求めるより、長年の実績によって信頼性が証明されたシンプルな構造のものが採用されています。複雑な機構が少ない分、故障のリスクが低減されるだけでなく、万が一のトラブルが発生した際にも修理や部品交換が比較的容易です。

言ってしまえば、日々の過酷な業務を滞りなく遂行するという商用車の使命を果たすため、華やかさよりも実用性と耐久性が徹底的に追求されているのです。

ここでは、ハイエースの頑丈さを支えるラダーフレーム構造と、一般的な乗用車に多いモノコック構造の違いを具体的に比較してみます。

| 項目 | ラダーフレーム構造 | モノコック構造 |

|---|---|---|

| 特徴 | ハシゴ型の強固なフレームの上にボディを載せる | ボディ全体を一体化させて強度を確保する |

| メリット | ・高い剛性と耐久性 ・重量物積載や悪路走行に強い ・ボディ損傷時の修理が比較的容易 | ・軽量化が可能で燃費に優れる ・室内空間を広く設計しやすい ・乗り心地が良い |

| デメリット | ・重量が重く燃費面で不利 ・床が高くなりがち ・乗り心地が硬めになる傾向 | ・大きな衝撃を受けるとボディ全体が歪む ・フレーム損傷時の修理が高額になりやすい |

| 主な採用車種 | ハイエース、ランドクルーザー、ジムニーなど | アルファード、ノア、その他多くの乗用車 |

このように、ハイエースが持つ並外れた耐久性は、決して偶然の産物ではありません。商用車としての厳しい要求に応えるために考え抜かれたラダーフレーム構造と信頼性の高いエンジン設計が、その長寿命を根底から支えています。このクルマの構造的な強みを理解することが、愛車と長く付き合っていくための第一歩となるでしょう。

ガソリン・ディーゼル別の走行距離と寿命

ハイエースの寿命を考える上で、ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのどちらを選択するかは非常に重要な要素となります。結論から言うと、一般的にはディーゼル車の方がガソリン車よりも長い走行距離に耐えうる設計になっており、適切なメンテナンスを行えばその差は歴然と現れます。

あくまで目安ですが、ガソリン車が20万kmから30万kmを寿命の一区切りとするならば、ディーゼル車は50万km、モデルや乗り方によっては100万kmを超えることも視野に入ります。

この寿命の違いが生まれる主な理由は、両エンジンの構造と燃焼方式の違いにあります。ディーゼルエンジンは、燃料と空気の混合気にプラグで着火するガソリンエンジンとは異なり、空気を高圧で圧縮し、そこに燃料を噴射して自然着火させます。

この高い圧縮比に耐えるため、エンジンブロックやピストン、コンロッドといった主要部品がガソリンエンジンよりもはるかに頑丈に作られています。この頑丈な設計が、長期にわたる使用や長距離走行に対する高い耐久性を生み出しているのです。

一方で、どちらのエンジンタイプも定期的なメンテナンスが寿命を大きく左右します。特にディーゼルエンジンは、燃焼の過程でスス(粒子状物質)が発生しやすく、エンジンオイルが汚れやすい特性があります。このため、メーカーが推奨するディーゼル専用のオイルを使用し、交換サイクルを守ることが極めて重要です。

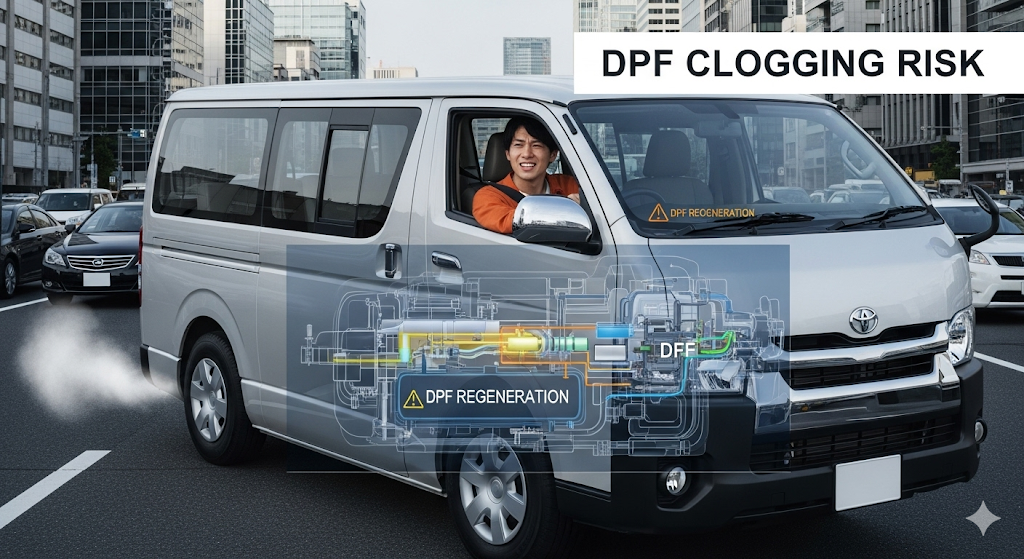

また、近年のクリーンディーゼル車には排出ガス浄化装置(DPF)が搭載されており、短距離走行ばかりを繰り返すとススが溜まり、不調の原因となる可能性も考慮しなくてはなりません。

ガソリン車とディーゼル車の寿命や特徴について、以下の表にまとめました。ご自身の使い方と照らし合わせながら、どちらのタイプが適しているか検討してみてください。

| 項目 | ガソリンエンジン車 | ディーゼルエンジン車 |

|---|---|---|

| 寿命の目安(走行距離) | 20万km 〜 30万km以上 | 50万km 〜 100万km以上 |

| 構造上の特徴 | ・構造が比較的シンプル ・エンジン回転が滑らかで静粛性が高い | ・高圧縮比に耐える頑丈な部品で構成 ・低回転から力強いトルクを発生 |

| メリット | ・車両本体価格が比較的安い ・振動や騒音が少なく快適性が高い | ・燃費が良い ・燃料(軽油)の価格が安い ・リセールバリューが高い |

| メンテナンスの注意点 | 定期的なエンジンオイル、冷却水(LLC)の交換 | ・ディーゼル専用オイルの定期交換 ・DPFの定期的な再生・洗浄 ・アドブルーの補充(該当モデル) |

これらの理由から、ハイエースのエンジンタイプによって走行可能な距離の目安には明確な差があることがわかります。仕事で毎日長距離を走るなど、走行距離が多くなることが想定される場合はディーゼル車が、一方で年間走行距離がそれほど多くなく、静粛性や初期費用を重視する場合はガソリン車が、それぞれ適していると言えるでしょう。

ハイエースのガソリン車は壊れない?耐久性の秘密

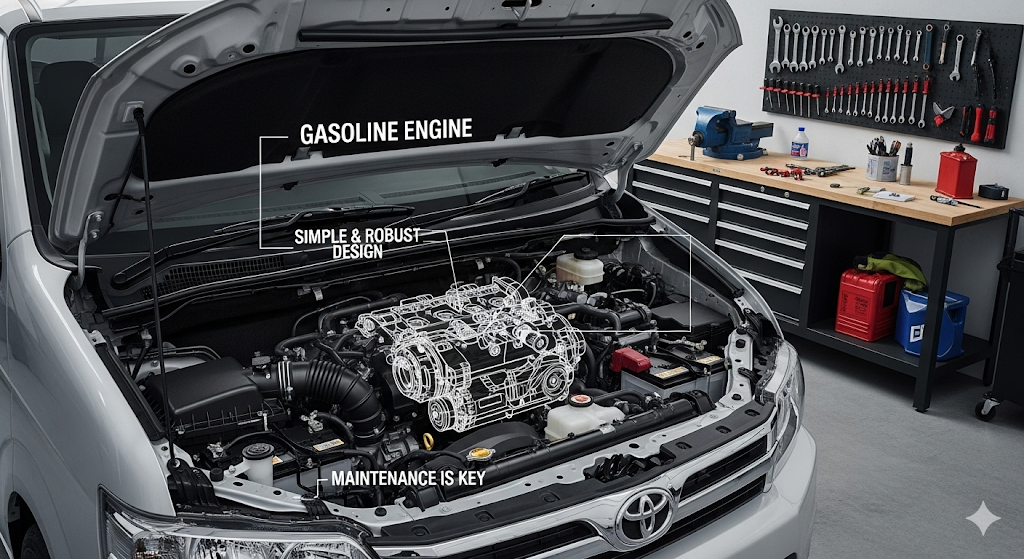

ハイエースのガソリン車が「壊れにくい」と言われるのは、商用車としての信頼性を第一に考えた堅実な設計思想に基づいているからです。絶対的な走行距離の限界ではディーゼルモデルに一歩譲りますが、一般的な乗用車の基準で見れば、その耐久性は群を抜いています。

この信頼性の根幹にあるのは、長年にわたって改良が重ねられてきた実績のあるエンジンの搭載と、故障原因となりうる複雑な機構を排したシンプルな車体構造です。

ハイエースのガソリンモデルに搭載されているエンジンは、2.0Lの「1TR-FE」と2.7Lの「2TR-FE」という型式です。これらのエンジンは、ハイエースだけでなく様々な車種で長期間にわたり採用されてきた歴史があります。

言ってしまえば、市場で十分に揉まれ、考えうる弱点や不具合が徹底的に洗い出され、改良され尽くした「熟成されたエンジン」なのです。このため、致命的なトラブルが発生する可能性が極めて低く、安定した性能を発揮し続けることができます。

加えて、ハイエースは乗用車に比べて快適装備や電子制御システムが比較的シンプルな構成になっています。これも耐久性の高さに寄与する重要なポイントです。近年、乗用車は快適性や利便性を追求するあまり、数多くの電子部品やモーター類が搭載されるようになりました。

これらは確かに便利ですが、一方で経年劣化による故障のリスクを抱える部品でもあります。ハイエースは、こうした物理的に故障しうる部品が少ないため、結果として「壊れにくい」という評価につながっているのです。

もちろん、「壊れない」からといってメンテナンスが不要なわけではありません。その高い耐久性は、適切な時期に必要な部品交換を行うことで初めて維持されます。以下に、ガソリン車のコンディションを良好に保つための主要なメンテナンス項目と推奨交換時期の目安をまとめました。

| メンテナンス部品 | 推奨交換時期の目安 | 交換を怠った場合のリスク |

|---|---|---|

| エンジンオイル | 15,000km または 1年ごと | 燃費の悪化、エンジン性能の低下、エンジンの焼き付き |

| エアクリーナー | 50,000kmごと | エンジン不調、パワーダウン、燃費悪化 |

| ファンベルト | 50,000kmごと | 走行不能、オーバーヒート、パワステ不良 |

| 冷却水(スーパーLLC) | 初回:16万kmまたは7年 2回目以降:8万kmまたは4年 | オーバーヒート、エンジン内部の腐食 |

このように、ハイエースのガソリン車が誇る耐久性は、信頼性の高いエンジンとシンプルな構造によって支えられています。上記の表に示したような基本的な整備を定期的に行うことで、エンジンや車両への負担を最小限に抑え、20万km、30万kmという長距離でも安心して乗り続けることが可能になるのです。

ハイエースのディーゼル車は50万キロ乗れる?

はい、結論から言うと、計画的かつ適切なメンテナンスを継続することを前提に、ハイエースのディーゼル車で50万キロという長大な距離を走破することは十分に現実的です。日本国内はもとより海外の過酷な環境では100万キロを超える個体も存在し、この驚異的な耐久性は、商用車として特別に設計されたエンジンと堅牢な車体構造の賜物と言えます。

この長寿命を裏付ける理由の一つは、ディーゼルエンジンそのものの構造的な頑丈さにあります。前述の通り、ディーゼルエンジンはガソリンエンジンよりも高い圧力で燃料を燃焼させるため、シリンダーブロックやクランクシャフトといった基幹部品がより肉厚で強固に作られています。この設計思想が、数十万キロに及ぶ長期間の使用においても、エンジン性能を維持し続ける基盤となっているのです。

さらに、この耐久性の何よりの証明となっているのが、海外での圧倒的な需要と実績です。日本国内で走行距離が20万kmや30万kmに達し、下取りや売却の対象となったハイエースの多くは、その後、発展途上国へと輸出されています。

そして、舗装されていない道路や過酷な気候といった厳しい条件下で、そこからさらに数十万キロという距離を現役で走り続けています。これは、ハイエースのディーゼルモデルが持つポテンシャルの高さを客観的に示しています。

実際に、国内の中古車オークションのデータを分析した調査では、40万km以上走行した車両であっても、エンジンやトランスミッションといった主要機関の故障発生率が10%以下という結果も報告されています。

もちろん、50万キロという大台は、ただ乗り続けるだけで到達できるわけではありません。長期的な視点に立った計画的なメンテナンスが不可欠です。以下に、長寿命を実現するためのメンテナンス計画の一例を示します。

| 走行距離の節目 | 主要メンテナンス項目 | 作業内容の具体例 |

|---|---|---|

| 5,000km〜10,000kmごと | エンジンオイル・フィルター交換 | ディーゼル専用規格(DL-1など)のオイルを使用 |

| 車検ごと(1〜2年) | 冷却水(LLC)・ブレーキフルード交換 | 液量の確認と定期的な全量交換 |

| 100,000kmごと | 駆動系・燃料系部品の点検・交換 | ファンベルト、ATフルード、燃料フィルターなどの交換 |

| 200,000kmごと | 冷却・発電系部品の交換 | ラジエーター、ウォーターポンプ、オルタネーターなどの交換を検討 |

| 定期的に | DPFのケア | 定期的な高速走行による再生促進、警告灯点灯時の洗浄 |

このように、ハイエースのディーゼル車が秘める50万キロという走行性能は、その優れた基本設計と、オーナーによる愛情のこもったメンテナンスによって現実のものとなります。長期的なパートナーとして車両の状態を把握し、適切なタイミングで手を加えることで、その驚異的な寿命を最大限に引き出すことができるでしょう。

ディーゼル車を選んで後悔しないためのポイント

ハイエースのディーゼル車が持つ耐久性や経済性は大きな魅力ですが、その一方で、特有の性質を理解せずに選択すると「こんなはずではなかった」と後悔する可能性があります。購入後に満足のいくカーライフを送るためには、車両価格の高さ、特有の騒音や振動、そして短距離走行が中心の使い方には向かないといったデメリットを事前に把握し、ご自身の用途や価値観と本当に合致しているかを見極めることが重要です。

ディーゼル車特有の注意点として、まず挙げられるのが排出ガス浄化装置「DPF」の存在です。DPFは、排気ガスに含まれるススをフィルターで捕集し、高温で燃焼させて除去する役割を担います。

しかし、エンジンの始動と停止を繰り返すような短距離走行ばかりでは、DPFが十分に高温にならず、ススを燃焼しきれずにフィルターが詰まってしまうことがあります。このDPFの詰まりはエンジンの不調に直結し、修理や交換には高額な費用が発生する可能性があるため、日常的に長距離を走らない方にとっては大きなリスクとなり得ます。

また、快適性の面も考慮すべきポイントです。ガソリン車と比較すると、ディーゼルエンジンは構造上、どうしても特有の「ガラガラ」という音や細かな振動が発生します。

近年のモデルでは大幅に改善されているものの、静粛性を最優先に考える方や、主に家族を乗せるファミリーカーとして利用する場合には、この点がデメリットに感じられるかもしれません。さらに、現行モデルでは排出ガスをクリーンにするために尿素水「AdBlue(アドブルー)」を定期的に補充する必要があり、これを維持管理の手間と感じる人もいます。

購入時の初期費用も無視できません。同じグレードで比較した場合、ディーゼル車はガソリン車よりも数十万円高く価格設定されています。燃費の良さや燃料である軽油の安さによって、長距離を走れば走るほど維持費の差は縮まっていきますが、その価格差を埋めるにはかなりの走行距離が必要です。

ご自身がディーゼル車に向いているか、以下のチェックリストで確認してみてください。

| チェックポイント | 確認事項 | 補足・アドバイス |

|---|---|---|

| 走行距離 | 月間の走行距離は1,000kmを超えますか? | 走行距離が長いほどディーゼルの経済的メリットが大きくなります。 |

| 主な用途 | 高速道路や郊外の走行がメインですか? | DPFの再生が促進されやすく、エンジンの負担が少ないです。 |

| 積載量 | 仕事道具など重い荷物を常に積みますか? | 低回転から力強いトルクを発生するディーゼルが有利です。 |

| 快適性 | エンジン音や振動は許容範囲ですか? | 可能であれば試乗して、フィーリングを確認することをお勧めします。 |

| メンテナンス | DPFやアドブルーの管理に抵抗はないですか? | ディーゼル特有のメンテナンスへの理解が必要です。 |

ディーゼル車を選ぶということは、その力強さや経済性と引き換えに、特有のメンテナンスや乗り方への配慮を受け入れるということです。ご自身のカーライフを具体的に思い描き、これらのポイントを総合的に判断することが、購入後の後悔を未然に防ぎ、満足度の高いハイエース選びにつながります。

使い方によってはガソリンで十分な場合も

ハイエースの購入を検討する際、力強いディーゼルエンジンの魅力に目が行きがちですが、全てのユーザーにとってそれが最良の選択とは限りません。実際には、年間走行距離がそれほど多くない方、市街地での利用が中心の方、あるいは静粛性や初期費用を重視する方にとっては、ガソリン車が総合的に見てより合理的で満足度の高い選択となるケースは少なくありません。

ガソリン車を選択する最大のメリットは、やはり車両本体価格の安さです。同等のグレードで比較すると、ディーゼル車に対して数十万円の価格差があり、この初期投資の差は非常に大きなアドバンテージです。

浮いた予算をベッドキットやホイールといったカスタム費用に充てたり、カーナビやオーディオなどの装備を充実させたりと、カーライフをより豊かにするための選択肢が広がります。また、エンジン音が静かで振動も少ないため、特に家族や友人を乗せる機会が多い場合や、静かな環境で車中泊を楽しみたい場合には、ガソリン車の快適性が大きな魅力となります。

さらに、ディーゼル車のデメリットとして挙げたDPF詰まりのリスクが、ガソリン車には存在しない点も見逃せません。片道数キロの通勤やお子様の送迎、近所への買い物といった、いわゆる「チョイ乗り」がメインの使い方であっても、エンジンへの負担を過度に心配する必要がありません。

自分の乗り方をクルマに合わせるのではなく、クルマを自分のライフスタイルに自然にフィットさせることができるのは、ガソリン車の大きな強みです。

「ガソリン車はパワーがない」という先入観を持つ方もいますが、特に2.7Lガソリンエンジンを搭載したモデルであれば、日常的な利用シーンで力不足を感じることはほとんどないでしょう。

6速ATが採用された4型以降のモデルでは走行性能が大きく改善されており、多人数乗車での坂道や高速道路での合流などもスムーズにこなします。ワゴンRのような軽自動車からの乗り換えであれば、その余裕のある走りに驚くはずです。

具体的に、以下のような使い方を想定している方には、ガソリン車が特に適していると言えます。

・週末のキャンプや買い物など、レジャー用途がメインのファミリー 年間走行距離が限られており、ディーゼルの燃費メリットを受けにくい一方、静かな車内環境の恩恵は大きい。

・自宅と職場の往復など、決まった近距離での利用がほとんどの方 DPFの詰まりを気にすることなく、気兼ねなく毎日の足として使用できる。

・購入時の費用をできるだけ抑え、自分好みのカスタムを楽しみたい方 ディーゼル車との価格差を、内外装のカスタムや便利なオプション装備の費用に充当できる。

このように、ハイエース選びは必ずしも「ディーゼルが優れている」という単純な二元論ではありません。パワフルな走行性能や燃料費の安さを求めるならディーゼル、初期費用や静粛性、街乗りの気軽さを求めるならガソリンと、それぞれの長所と短所が存在します。

ご自身の年間走行距離や主な用途、そしてクルマに何を求めるのかを明確にし、多角的な視点から比較検討することが、後悔のない一台と出会うための最も確実な方法です。

ハイエースは何年乗れる?走行距離で見る中古車選び

- 走行距離20万キロのハイエース購入はあり?

- 走行距離30万キロでも問題なく走れる理由

- 気になる走行距離30万キロのハイエース相場

- 耐久性に関するネット上の口コミ・感想レビュー

走行距離20万キロのハイエース購入はあり?

一般的な乗用車の尺度で考えれば、走行距離20万キロの中古車は購入をためらってしまうかもしれません。しかし、ハイエースにおいては、その常識は当てはまりません。

結論として、車両の状態さえ良ければ、走行距離20万キロのハイエースは「十分に購入の選択肢となり得る」と言えます。商用車として設計された卓越した耐久性により、この距離は寿命の終着点ではなく、むしろ「折り返し地点」と捉えることができるからです。ただし、その真価を見極めるには、車両の状態を正確に判断する知識が不可欠です。

ハイエースが20万キロを超えてもなお価値を失わない理由は、まずその設計思想にあります。多くの乗用車が10万キロ走行を一つの区切りとして想定されているのに対し、ハイエースは仕事で日々長距離を移動することを前提に開発されています。そのため、エンジンやトランスミッション、フレームといった主要な部品は、乗用車よりもはるかに高い耐久基準で設計、製造されています。

もちろん、走行距離が伸びている分、低走行の車両と比較して中古車価格が安価に設定されている点も大きなメリットです。新車では手の届かないグレードや、人気のカスタムが施された車両であっても、20万キロという走行距離を許容することで、予算内で手に入れることが可能になります。

車両を安価に購入し、浮いた費用で自分好みのカスタムや整備にお金をかけたいと考えるユーザーにとって、これは非常に魅力的な選択肢となります。

20万キロ走行の中古ハイエースは、まさに玉石混淆です。長く安心して乗れる一台を見つけるために、購入前には以下のポイントを必ずご自身の目でチェックすることをお勧めします。

| チェック箇所 | 主な確認内容 | 見極めのコツ・注意点 |

|---|---|---|

| エンジン | ・エンジンが完全に冷えた状態での始動 ・始動時の異音、白煙、黒煙の有無 ・オイルフィラーキャップ裏のスラッジ | 販売店には事前にエンジンをかけないよう依頼。白煙はオイル下がり、黒煙は燃料系の不調の可能性があります。 |

| オートマチック トランスミッション | ・オイルレベルゲージのオイル状態 ・変速時の大きなショックの有無 | オイルがコーヒー牛乳のように白濁している場合は冷却水が混入しており、高額な修理が必要です。 |

| ボディ・下回り | ・ラダーフレームのサビや腐食 ・フロントタイヤハウス内の状態 | 特に降雪地域で使用されていた車両は要注意。表面的なサビだけでなく、腐食による穴がないか確認します。 |

| メンテナンス記録 | ・定期点検整備記録簿の有無 ・エンジンオイルの交換履歴 | 記録簿がある車両は、過去の整備状況が把握でき信頼性が高いです。特にオイル交換の頻度を確認しましょう。 |

このように、ハイエースにとって20万キロという走行距離は、その車両が持つ本来の耐久性を示す通過点に過ぎません。しかし、それはあくまで過去のオーナーによって適切なメンテナンスが施されてきたという前提があってこそです。

価格の安さだけで判断せず、ご自身の目で車両の状態を細部まで見極めることが、20万キロから始まる快適なハイエースライフを手に入れるための最も重要な鍵となります。

走行距離30万キロでも問題なく走れる理由

走行距離が30万キロに達したハイエースは、一般的な感覚では「寿命」と判断されても仕方ないかもしれません。しかし、特にディーゼルモデルにおいては、適切な整備を続けていれば、この節目を超えてもなお現役で走り続けるポテンシャルを秘めています。その理由は、頑丈な基本構造もさることながら、消耗部品を交換し続けることで主要機関の性能を維持できる、優れた整備性と部品供給体制にあります。

30万キロという距離を走ると、さすがのハイエースでも各部に消耗や劣化が現れます。ただし、その多くはオルタネーター(発電機)やウォーターポンプ、ハブベアリングといった、走行距離に応じて交換が必要となる「消耗部品」です。

自動車の心臓部であるエンジンやトランスミッション自体は、定期的なオイル交換といった基本的な管理が徹底されていれば、まだまだ寿命には至っていないケースがほとんどです。つまり、人間で言えば、骨格や内臓は丈夫なまま、関節や筋肉といった部分をメンテナンスしていくイメージに近いかもしれません。

この「乗り続けられる」環境を支えているのが、安定した部品供給体制です。ハイエースは歴代モデルを通じて絶大な人気と販売台数を誇るため、新品の純正部品はもちろん、比較的安価なリビルド品(再生部品)や中古パーツが市場に豊富に流通しています。

これにより、万が一故障が発生したとしても、修理の選択肢が広く、費用を抑えながら修復することが可能です。他の車種では部品が廃番となり修理を断念せざるを得ないような状況でも、ハイエースなら乗り続けられる可能性が高いのです。

また、ハイエースのシンプルな構造も整備性の高さに貢献しています。近年の乗用車のように複雑な電子制御システムが少ないため、多くの整備工場で対応が可能であり、故障箇所の特定や修理作業も比較的行いやすいというメリットがあります。これは、結果的に修理にかかる工賃を抑えることにも繋がります。

走行距離30万キロを超えたハイエースを維持していく上で、交換が必要になる可能性が高い代表的な部品と、その修理費用の目安を以下に示します。これらの費用を事前に把握しておくことが、長期的な維持計画を立てる上で役立ちます。

| 交換部品の例 | 交換が必要な際の主な症状 | 交換費用の概算目安 |

|---|---|---|

| オルタネーター(発電機) | バッテリー上がりが頻発する、エンジンから異音がする | 5万円 〜 10万円 |

| ラジエーター | 冷却水(LLC)の漏れ、水温計の上昇 | 5万円 〜 8万円 |

| インジェクター(ディーゼル) | 始動困難、アイドリング不調、黒煙の増加、燃費悪化 | 15万円 〜 30万円 |

| セルモーター | エンジン始動時に「カチッ」と音がするだけで回らない | 4万円 〜 7万円 |

| ハブベアリング | 走行中に速度に応じて「ゴー」「ウォンウォン」という異音がする | 片側1輪あたり 2万円 〜 4万円 |

これらの理由から、ハイエースが30万キロを超えてもなお走り続けることができるのは、その強靭な基本性能と、それを支える優れたメンテナンス環境があるからです。もちろん、乗り続けるためには相応の費用と手間がかかります。

しかし、大きな不具合が発生する前に計画的に消耗部品を交換していくことで、30万キロという節目を通過し、さらにその先の長寿命を目指すことも決して夢ではありません。

気になる走行距離30万キロのハイエース相場

走行距離が30万キロに達したハイエースは、一般的な乗用車の感覚で言えば売却時の価格はほとんど期待できないかもしれません。しかし、ハイエースの場合は状況が大きく異なります。

結論として、30万キロを走行した車両であっても、その価値はゼロにはならず、モデルや状態次第では数十万円単位でのしっかりとした買取価格がつくことが珍しくありません。この相場は、年式やグレード、エンジンタイプ、そして内外装のコンディションなど、複数の要因によって大きく変動します。

この高値での取引を支えている最大の理由は、日本国内だけでなく、海外における圧倒的な需要の高さです。特に耐久性に優れるディーゼルエンジンを搭載したモデルは、アジアやアフリカなどの発展途上国で絶大な人気を誇ります。

日本では過走行と判断される30万キロという走行距離も、海外の市場では「まだまだ走れる信頼性の高い商用車」として高く評価されます。そのため、多くの買取業者は、国内での再販だけでなく海外への輸出ルートを確保しており、これが30万キロ走行のハイエースでも相場が形成される強力な背景となっているのです。

また、車両そのものとしてだけでなく、「部品取り」としての価値も相場を支える重要な要素です。たとえ事故などでボディに大きな損傷を負った車両であっても、頑丈なエンジンやトランスミッション、内外装のパーツには高い需要があります。

車両を一度解体し、パーツ単位で輸出する「ノックダウン輸出」という手法も確立されており、動かなくなったハイエースでさえ価値が見出されるのです。

もちろん、同じ30万キロ走行でも、車両の仕様によって査定額は大きく異なります。例えば、豪華な内装と装備が人気の「スーパーGL」は、シンプルな「DX」に比べて高値がつきやすいです。同様に、雪道や悪路での走破性が高い4WDモデルや、力強い走りと経済性を両立したディーゼルターボモデルは、2WDのガソリン車よりも高い買取価格が期待できます。

走行距離30万キロのハイエースの買取相場に影響を与える主な要因を、以下の表にまとめました。ご自身の愛車の仕様と照らし合わせることで、価値をある程度推測する際の参考にしてください。

| 影響を与える要因 | 価格が高くなる傾向の仕様 | 価格が低くなる傾向の仕様 |

|---|---|---|

| エンジンタイプ | ディーゼルターボエンジン | ガソリンエンジン |

| グレード | スーパーGL | DX |

| 駆動方式 | 4WD | 2WD |

| ボディタイプ | ワイドボディ、ハイルーフ | 標準(ナロー)ボディ、標準ルーフ |

| 車両の状態 | ・定期的なメンテナンス記録がある ・内外装がきれい ・修復歴がない | ・メンテナンス履歴が不明 ・内外装の傷や汚れが多い ・修復歴がある |

このように、30万キロを走行したハイエースの相場は、走行距離という一つの要素だけでは決まりません。海外での高い需要を基盤として、エンジンやグレード、車両の状態といった様々な要素が複合的に絡み合ってその価値が形成されています。

そのため、愛車の正確な価格を知るには、一つの業者の査定結果に頼るのではなく、海外販路を持つ業者を含めた複数の専門業者に見積もりを依頼し、じっくりと比較検討することが何よりも重要です。

耐久性に関するネット上の口コミ・感想レビュー

インターネットのQ&AサイトやSNSでハイエースの耐久性について調べると、「とにかく頑丈で壊れにくい」という趣旨の肯定的な口コミやレビューが圧倒的多数を占めていることがわかります。

特に、仕事で日常的に使用しているオーナーからの実体験に基づいた声が多く、30万キロや50万キロといった長距離を走破してもなお現役で活躍しているという報告が、その驚異的な信頼性を裏付けています。

こうした口コミの中で頻繁に見られるのが、企業の社用車や配送車として過酷な環境で使われているハイエースの実例です。多くの回答者が「会社のハイエースは50万キロを超えたが元気」「定期的なオイル交換だけで大きな故障はない」といった内容を投稿しており、プロの現場で日々その耐久性が証明されている様子がうかがえます。

これは、個人的な趣味で乗る以上に、厳しいコスト管理と稼働率が求められるビジネスシーンで選ばれ続けている、何よりの証拠と言えるでしょう。

また、耐久性の高さはディーゼル車だけの専売特許ではありません。ガソリン車のオーナーからも、「23年式のガソリン車で30万キロを超えたが、トラブルはセルモーターとオルタネーターの交換くらい」「現在47万キロ。ラジエーター交換はしたがエンジンは快調」など、信じがたいような長距離走行の報告が寄せられています。

これらの声は、適切なメンテナンスさえ行えば、ガソリン車もディーゼル車に劣らない長寿命を期待できることを示しています。

興味深いのは、ハイエースを手放す理由が、必ずしも「致命的な故障」ではない点です。口コミの中には、「エンジンはまだまだ元気だが、エアコンの修理に高額な見積もりが出たので乗り換えを考えた」「ボディのサビや内装の劣化が気になってきた」といった、走行機能以外の部分がきっかけとなるケースも散見されます。

これは裏を返せば、クルマの心臓部であるエンジンやフレームがいかに頑丈であるかを物語っています。

ネット上で見られるハイエースの耐久性に関する口コミの傾向を、テーマ別に整理しました。

| 口コミのテーマ | 肯定的な意見の例 | 注意を促す意見・否定的な意見の例 |

|---|---|---|

| 走行距離について | ・「会社のディーゼルは50万キロ超えでも元気」 ・「20万キロなんてまだまだ折り返し地点」 | ・「メンテナンス次第。オイル交換を怠れば当然壊れる」 ・「距離を気にしすぎるタイプの人には向かないかも」 |

| 修理・故障について | ・「大きな故障はなく、消耗品の交換くらいで済んでいる」 ・「構造がシンプルなので修理しやすい」 | ・「DPFの詰まりなどディーゼル特有のトラブルはある」 ・「30万キロ超えると修理してくれる工場が減る」 |

| ガソリン車とディーゼル車 | ・「ガソリンでも40万キロ以上走れる」 ・「ディーゼルなら100万キロも夢じゃない」 | ・「長距離乗るならディーゼル。チョイ乗りはガソリン」 ・「ディーゼルは修理費が高くつくことがある」 |

| 乗り換えのタイミング | ・「飽きるまで乗れる」 ・「修理代がかさむようになったら考える」 | ・「リセールバリューが高いので10年10万キロで乗り換えるのが得」 ・「快適装備が壊れたときが寿命かも」 |

このように、インターネット上にはハイエースの驚異的な耐久性を証明するオーナーたちの声が数多く存在します。もちろん、それは適切なメンテナンスが行われていることが大前提であり、ディーゼル特有のトラブルなど注意すべき点も指摘されています。

しかし、全体として見れば、「走行距離を過度に気にすることなく、非常に長く乗り続けることができるクルマ」という評価で一致していると言えるでしょう。これらの実体験に基づくレビューは、これからハイエースと共に長い時間を過ごそうと考えている方にとって、信頼できる情報源となるはずです。

ハイエースは何年乗れるのか?耐久性を総括

ハイエースが何年乗れるかという疑問には、その構造が答えを示します。商用車としての頑丈な設計により、ガソリン車で20万km、ディーゼル車では50万km以上の走行が可能です。この驚異的な耐久性から過走行の中古車も人気ですが、真の長寿命はご自身の使い方に合ったエンジン選択と定期的なメンテナンスによって実現します。

記事のポイントをまとめます。

- ハイエースの長寿命は商用車としての頑丈な設計に起因する

- 堅牢なラダーフレーム構造が圧倒的な耐久性の基盤である

- エンジンは信頼性と実績を重視したシンプルな構造を採用している

- 一般的にディーゼル車はガソリン車よりも長寿命である

- ガソリン車の寿命目安は20万km、ディーゼルは50万kmを超える

- ディーゼルエンジンは高圧縮に耐える頑丈な部品で構成される

- ガソリン車は静粛性が高く車両価格が安いという利点を持つ

- ディーゼル特有のDPFは短距離走行の繰り返しで詰まるリスクがある

- 走行20万kmの中古車は「折り返し地点」であり購入の選択肢となる

- 30万km超でも主要機関が丈夫なため現役での走行が可能だ

- 豊富な部品供給と整備性の高さが長期的な維持を支えている

- 過走行車の価値は海外での高い需要とリセールバリューが背景にある

- 利用シーンによってはガソリン車が最適な選択肢にもなりうる

- ネット上の口コミでもその並外れた耐久性は高く評価されている

- 真の長寿命を実現するには計画的なメンテナンスが不可欠である